2024年是深入贯彻党的二十大精神的重要一年,是新中国成立75周年,是“十四五”规划落地落实的关键一年。我们积极践行习近平新时代中国特色社会主义思想,秉持“创新、交流、服务、发展”的宗旨,致力于推动化学科学的研究进展、学术交流与合作、人才培养和科技成果转化,为吉林省乃至全国的化学事业发展做出了积极贡献。

在中国化学会的指导下,在吉林省民政厅、吉林省科协和学会理事会的领导下,在各理事单位、各专业(工作)委员会、挂靠单位吉林大学化学学院及有关单位的大力支持下和共同努力下,在学术交流、科学普及、学会建设、竞赛活动等方面开展了卓有成效的工作,学会圆满地完成了今年的各项工作任务。现将2024年度部分工作回顾如下:

一、开展学术交流、学术论坛活动,为促进化学学科的普及和发展和振兴吉林省经济建设做贡献。

开展学术交流是学会的主要工作之一,也是学会的立会之本,对于促进学科的发展、传播科学文化知识、发现和扶植青年科技人才起着重要作用。

1、2024年1月17日,“中国化学会超分子化学青年创新学术讲座奖巡回报告会暨超分子化学青年学者学术研讨会”,在吉林大学无机-超分子楼举办。会议邀请了2021—2023年荣获“中国化学会超分子化学青年创新学术讲座奖”的9位获奖人作巡回报告。中国科学院院士、吉林大学校长张希出席会议。中国科学院院士、中国化学会超分子化学专业委员会主任王梅祥致辞。开幕式学会副理事长、超分子结构与材料国家重点实验室主任孙俊奇主持。

中国化学会超分子化学专业委员会于2019年开始设立“中国化学会超分子化学青年创新学术讲座奖”。每年评选一次,授予不超过3位在超分子化学各研究领域中取得原始创新研究成果的45岁以下青年学者,并要求获奖学者在相关单位进行巡回报告,加强学术交流。

2、2024年4月24日至26日,“中国科学院青年创新促进会长春分会2024年年会暨学科交叉专项研讨会”在长春成功举办。由中国科学院青年创新促进会(以下简称“青促会”)长春分会、青促会化材分会和青促会长春应化所小组共同主办。中国科学院长春分院分党组书记、院长金宏研究员,长春应化所副所长逯乐慧研究员,吉林省科学技术厅科技人才处处长、一级调研员葛晶,长春市科技局科技人才与企业服务处处长孙守业、长春分院人事人才处处长彦飞、吉林省化学会副理事长、稀土资源利用国家重点实验室主任、张新波研究员、青促会理事会理事长刘歆研究员、副理事长祝惠研究员、青促会化材分会会长张斌副研究员、中国科学院长春分院“三所一站”的会员代表及各单位人事部门负责人等共计百余人参加了本次会议。

开幕式由青促会长春分会会长、长春应化所鲍迪副研究员主持,金宏书记和逯乐慧副所长进行了开幕致辞。逯乐慧副所长对来自长春分会的与会代表们表示热烈的欢迎,并衷心希望各位青年才俊以抢占科技制高点为核心任务,始终牢记作为“国家队”“国家人”,必须心系“国家事”肩扛“国家责”的使命担当,努力产出一批关键性、原创性、引领性重大科技成果,以优异成绩向新中国成立75周年和建院75周年献礼。刘歆理事长分享了《勇担责任,砥砺奋进》的大会报告,围绕新时期的主要任务,勉励会员要夯实前沿领域合作攻坚,建立兼容并包的学术共同体,勇于承担国家重要科研任务,加快突破关键核心技术,敢挑大梁,勇攀高峰。张新波主任以《追求卓越,与时代同行》为题,分享了个人成长与团队建设方面的经验,并从科研的本质是什么,如何抢占科技制高点,个人与团队、基础与应用、独立与合作,生活与工作等四个方面对青年人提出建议。

本次大会特设立《青咖说》环节,分别由长春应化所丁建勋研究员、长春光机所胡海翔研究员、东北地理所高传宇副研究员、长春人卫站许妍副研究员作经验分享报告,四位报告人围绕青年成长过程中的经验或教训,从学生到老师角色转变中的重要感悟,并对青年人才成长发展提出建议,为在场的青年科研骨干上了一场生动而有意义的“成长大课”。

4月25日下午,大会举行了学科交叉研讨会,会员代表们围绕个人研究方向、现阶段面临的学科交叉问题、寻求交叉合作的方向进行深入交流。讨论内容涉及化学、材料、工程、地理、人工智能等方面。会员代表在可能开展合作的学科交叉研究深入交流,体现了大会“多学科交叉融合”的主题,并在可降解地膜、水体污染检测、肥料缓释技术、无人机长续航电源、氢能装备等交叉领域达成初步合作意向。

长春分会瞄准抢占科技制高点,着力推进学科交叉融合,注重发挥青促会会员的引领带动作用,促进所际间交流,推动重大科技成果产出,为实现科技自立自强彰显我院青年人才使命担当。

3、2024年5月8日—10日,“首届工业电化学创新发展论坛暨第十八届全国有机电化学与工业学术会议”在吉林长春隆重召开。会议由中国石油和化学工业联合会高端专用化学品专委会主办,吉林大学、武汉大学、化工行业生产力促进中心承办。中国科学院院士汪尔康、冯守华、张涛、孙世刚、施剑林,第三世界科学院院士董绍俊,中国石油和化学工业联合会副会长李彬等出席开幕式,开幕式由吉林大学教授、大会执行主席林海波主持。

开幕式上,吉林省化学会副理事长、吉林大学化学学院院长吕中元代表承办单位致辞。他指出,工业电化学已成为当前世界科技前沿和我国重点支持方向之一,为新物质、新材料、新体系、新器件的创制带来了新机遇。他对前来参会的学术界与企业界的朋友表示热烈欢迎,祝愿参会嘉宾在长春留下美好回忆。

李彬副会长代表中国石油和化学工业联合会对会议的召开表示热烈的祝贺。他指出,此次大会汇聚业内专家,共商工业电化学创新发展大计,对于推动国家能源安全、生态文明建设及产业绿色转型具有重要意义。

李文军研究员代表中国石油和化学工业联合会高端专用化学品专业委员会宣布工业电化学工作组正式成立,吉林大学化学学院林海波教授担任工业电化学工作组(委员会)第一届理事会理事长,中国科学院院士、厦门大学孙世刚教授出任名誉理事长。

中国化学会监事长、厦门大学孙世刚院士代表中国化学会做了重要讲话,他希望本次会议能够架起高校、科研院所和企业界的桥梁,推动电化学领域优秀成果的转化。

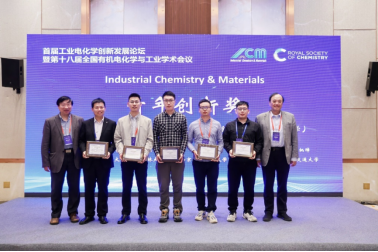

大会期间,为了表彰在工业电化学领域潜心科研、聚焦前沿、创新应用,具有优秀创新成果、突出发展潜质的青年科技人才,本届大会与Industrial Chemistry & Materials期刊(英国皇家化学会出版)合作,设立ICM青年创新奖。重庆大学黄寻副教授、吉林大学陈辉副教授、南京航空航天大学朱印龙教授、湖南大学陈威助理教授、西安交通大学卢柄璋教授获奖。

本次会议以“工业电化学——清洁、绿色、高效、经济的电化学过程”为主题。来自全国各地的135家高等院校、科研院所及相关企事业单位的近400位教学科研人员、企业工程技术人员与青年学生参加了会议。

大会期间,还召开了“首届工业电化学创新发展论坛”。中国石油和化学工业联合会副会长李彬出席了会议。150余位代表出席了首届工业电化学创新发展大会。

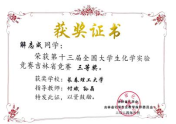

4、2024年5月17—19日,“第十三届全国大学生化学实验竞赛吉林省竞赛”在吉林大学成功举行。本届竞赛由吉林省化学会、吉林省化学专业教学指导委员会主办的本次竞赛汇聚了来自省内13所高校的74名优秀学子,他们在两天的激烈角逐中充分展示了全面的实验知识和扎实的实验技能。

此次竞赛为吉林省首届化学实验技能竞赛,赛事的举办为省内大学生提供了展示化学实验知识、实验技能以及相互交流学习的平台。经过理论考试和实验考试,赛事组委会最终评选出一等奖15名,部分选手将代表吉林省参加今年八月份在山东大学举办的“第十三届全国大学生化学实验竞赛”。

在竞赛期间,由吉林省化学专业教学指导委员会及教育部化学实验教学研究虚拟教研室(东北区)联合主办的 “2024化学实验教学研讨会”在化学学院同步举行,并在腾讯会议直播。来自东北三省高校的专家学者就化学实验教学的内容、方法、手段等方面进行了深入探讨,为化学实验教学改革和发展提供了有益的思路和建议。会后,与会教师还参观了化学国家级实验教学示范中心实验室,并与中心相关教师进行密切交流。

吉林大学化学学院作为本次竞赛的承办单位,得到了教务处、创新创业教育学院、实验室管理处等部门支持,促进了赛事和研讨会成功举办。学院以赛事为契机,充分发挥了吉林大学在化学领域的学科优势,将实验教学成果辐射、带动吉林省化学实验教学改革和发展,助力东北高校化学类专业培养更多的优秀人才。

5、2024年5月18日至20日,“可持续能源材料前沿研讨会”(Advances in Materials for Sustainable Energy 2024)在上海市联合国教科文组织教师教育中心隆重召开。本次研讨会由东北师范大学、武汉理工大学、吉林大学、上海师范大学和Chemical Synthesis联合主办,由多酸与网格材料化学教育部重点实验室、材料复合新技术国家重点实验室、无机合成与制备化学国家重点实验室和资源化学教育部重点实验室承办,苏宝连教授、朱广山教授、方千荣教授、肖胜雄教授担任大会主席。本次研讨会汇聚了来自全球各大知名学府和研究机构的专家学者,包括加州大学伯克利分校、康奈尔大学、佐治亚理工学院、德州农工大学、冈山大学、东京理科大学、新加坡国立大学、阿卜杜拉国王科技大学、浦项科技大学和首尔国立大学等。研讨会聚焦“可持续能源材料”,就“网格与多孔材料的合成”“仿生复合材料的合成”“能源存储与转化”三个议题展开研讨与交流,探讨和展望可持续能源材料发展的新思路、新领域和新趋势。美国国家科学院院士Jeffrey R. Long教授、中国科学院外籍院士王中林教授、美国艺术与科学院院士Christopher J. Chang教授、欧洲科学院院士Detlef W. Bahnemann教授、非洲科学院院士Kenneth I. Ozoemena教授、韩国科学院院士Wonyong Choi教授、韩国科学技术院院士Jwa-Min Nam教授等二十余名国际专家以及百余位国内专家学者参加了本次研讨会,会议共进行了54场报告,内容丰富,令人受益匪浅。本次研讨会通过多个社交媒体平台进行直播,累计观看次数超过11万人次。

6、2024年5月21日,“吉林大学-斯特拉斯堡大学双边研讨会“在吉林大学无机-超分子楼二楼圆形报告厅举行。中国科学院院士、吉林大学校长张希出席研讨会并致辞。欧洲科学院院士、法国斯特拉斯堡大学超分子科学与工程研究所原所长Paolo Samorì参会并致闭幕词。开幕式由吉林大学研究生院院长孙俊奇主持。

张希在致辞中向斯特拉斯堡大学专家学者的到来表示欢迎,希望双方围绕超分子科学的前沿进展、研究方式的转变、超分子工程的实际应用等话题进行深入交流,通过双方不同思维方式的碰撞产生新的思想。

研讨会上,化学学院院长吕中元等来自吉林大学超分子结构与材料国家重点实验室和斯特拉斯堡大学超分子科学与工程研究所的8位不同研究领域的专家学者、3名研究生在研讨会上分享了各自的最新研究成果。报告主题涉及光电功能二维材料的设计开发、低维碳纳米材料和手性纳米材料的药物递送、信息存储型高分子材料的创制、聚合物多尺度模拟方法、高精度单分子力谱以及可持续高分子聚合体系等方面。与会专家学者与报告人在会议期间展开了深入的交流和讨论。

Paolo Samorì教授作会议报告

研讨会期间,化学学院副院长刘堃和Paolo Samorì面向化学学院本科生作了国家留学基金委创新型人才国际合作培养项目“超分子功能组装体的构筑、性能及应用”宣讲。

法国斯特拉斯堡大学超分子科学与工程研究所所长Jean-François Lutz,吉林大学超分子结构与材料国家重点实验室相关负责同志,双方师生代表等参加研讨会。

7、2024年5月26日,“复杂生命体系中的化学理论与机制”学术论坛在吉林大学无机-超分子楼二楼圆形报告厅举办。论坛由吉林大学化学学院、超分子结构与材料国家重点实验室、理论化学研究所主办,来自吉林大学、东北师范大学、中国科学院长春应用化学研究所等单位的师生参加论坛。中国科学院院士、吉林大学校长张希出席论坛开幕式并致辞。

张希在致辞中向与会专家学者的到来表示欢迎,并简要回顾了理论化学在化学中的地位,以及吉大在理论化学方面形成的优良教育和研究传统。希望大家通过开放、自由、理性的交流、讨论甚至争论,明确理论化学现在的研究重点以及未来的趋势,推动理论与计算化学的发展和进步。他特别感谢与会师生对中国化学会旗舰刊物CCS Chemistry的大力支持,希望大家共同努力,让化学的知识长河奔流不息,形成知识的海洋,让我们明天的生活更加美好。

化学学院院长吕中元主持论坛开幕式。来自美国明尼苏达大学、佐治亚理工学院,法国洛林大学、清华大学、复旦大学等高校14位不同领域的专家学者在论坛中分享了各自的最新研究成果。报告主题涉及生命体系理论与计算方法的发展,阴离子-pi特殊相互作用的深入理解、生物膜与蛋白等重要生命体系中的熵焓竞争、反常扩散与水通道,以及如何在化学层面理解癌症的发生与发展等前沿课题。参加论坛的师生与来访专家在论坛期间展开了深入的交流和讨论。

8、分析化学专业委员会参与承办中国化学会年会第四分会和第六分会。2024年6月18日,为期4天的中国化学会第34届学术年会在广州市白云国际会议中心圆满落幕。第四分会“纳米传感”分会由中国科学院长春应用化学研究所杨秀荣院士和清华大学李景虹院士担任主席。分会主题是“高灵敏度、高选择性纳米分析”。本分会会期4天,共有1个主题报告、22个邀请报告、43个口头报告和91份墙报;共有478人报名参会,提交会议论文184篇,本次分会会议共选出5个大会优秀墙报奖。

会议期间,来自包括新加坡、中国香港和中国内地多个国家和地区的90多个单位的专家学者、学生和企业代表400余人参加。会议开幕式由分会主席李景虹院士主持并致开幕词。报告结束后,分会为每位报告人颁发了分会报告证书,分会主席杨秀荣院主持了分会闭幕式,在闭幕式上,杨秀荣院士为5位大会优秀墙报获得者颁发了荣誉证书,增强了各位学者的参与感。

此次纳米传感分会围绕“高灵敏度、高选择性纳米分析”的主题,在新型纳米探针的合成、纳米电分析化学、单原子电化学分析、纳米酶设计与生物分析,纳米诊疗、单分子成像分析和微纳器件等前沿研究领域进行了深入交流和热烈讨论。此次会议不仅是一个分享各位学者在纳米传感领域最新研究成果的理想平台,更是为年轻的科研工作者们提供了与各领域专家面对面

9、以中国科学院长春应用化学研究所汪尔康院士和广州大学牛利教授为分会主席的第六分会(分析仪器与技术)共计参会人员324人,共安排主题报告5个、邀请报告27个、口头报告40个、快闪报告12个和墙报25个。

分会聚焦“先进分析科学仪器与技术”的发展前沿展开研讨,先进的科学仪器与技术是科技创新和探索物质世界的重要工具,近年来化学测量学在分析仪器与技术方面发展迅速,各种集成的分析方法,分析装置和先进的分析技术大量涌现,在环境、健康、能源、农业、食品等众多领域得到了广泛的应用。本分会以分析仪器与技术为主题,搭建沟通和交流的平台,促进了我国分析化学及相关仪器技术与应用的发展。在新型分析仪器与技术,特别是小型化仪器等技术方法进行现场讨论,极大拓展了分析化学的应用领域。第六分会邀请了分析仪器领域各个特色的研究方向专家32人,包括中国科学院长春应用化学研究所汪尔康院士、清华大学郑小平教授、南京大学龙亿涛教授、四川大学段忆翔教授和厦门大学方宁教授等分析仪器与方法的知名专家。专家的精彩报告让各位参会人员受益匪浅,满载而归。

10、2024年6月18日,2024长春光博会平行会议“光/电化学及光功能材料会议”在长春东北亚国际博览中心成功举办。会议由长春理工大学化学与环境工程学院主办。

开幕式上,大会学术委员会荣誉主席、吉林大学“唐敖庆学者”卓越教授苏忠民、长春理工大学化学与环境工程学院副院长于文生分别代表大会与主办单位致辞。

会议期间,与会人员先后听取了东北师范大学毕锡和教授、吉林大学李豹教授、长春工业大学王哲教授、东北师范大学孙春义教授、长春工业大学吴广峰教授、中国科学院长春应用化学研究所周亮研究员、吉林师范大学许彦红教授、中国科学院长春应用化学研究所张粟研究员等多位优秀专家的精彩报告,他们从不同角度剖析了光/电化学及光功能材料领域的最新研究动态和未来发展趋势,共同分享了卓越的学术成果和宝贵的研究经验,展示了该领域的新突破和新成果,这不仅为未来研究方向提供了启发与指导,更将推动光/电化学及光功能材料领域的高质量发展,有利于推进多方向、多渠道深度合作,形成各方相互促进、相得益彰的良性循环。

闭幕式上,长春理工大学化学与环境工程学院院长孙晶表示:在未来,我们要继续加强学术交流与合作,共同推动学科创新和发展,继续深入探讨光/电化学及光功能材料领域的前沿问题,共同推动学科发展与学术进步。长春理工大学化学与环境工程学院始终积极与各位建立学术深度合作,也会竭尽全力为各位搭建更多的交流桥梁,让我们携手并进,共创未来。

11、2024年6月19日至22日,“物质科学计算方法前沿研讨会”在延边大学举行。本次研讨会由延边大学理学院主办,旨在汇聚国内顶尖学者和研究人员,共同深入探讨物质科学计算领域的前沿方法与创新应用,进一步推动该学科的蓬勃发展以及广泛的学术交流。

6月20日上午,参会者参观延边大学校史馆、理学院实验室和测试中心等,实地感受延边大学在学术研究与人才培养方面的卓越成果。中午会议开幕式上,延边大学校级领导致欢迎辞,吉林大学苏忠民教授发表致辞。随后,大会报告拉开帷幕,多位教授将依次分享他们的研究成果,持续为参会者带来学术盛宴。围绕大分子多尺度模拟、脂质自组装机制、精准粗粒化模拟、广义杂化多参考态密度泛函方法等多个极具前沿性的主题展开深入而细致的研讨。会议邀请了吉林大学吕中元教授、复旦大学徐昕教授、吉林大学钱虎军教授、复旦大学张颖教授等多位在各自领域卓有建树的知名专家作大会报告。他们将分享在大分子多尺度模拟方法及应用、脂质自组装机制的理论探讨、精准粗粒化模拟方法及应用、广义杂化多参考态密度泛函方法(tB4LYP)等方面的最新研究成果,为参会者带来学术前沿的最新动态和深刻见解。会议闭幕式上,徐昕教授将致闭幕辞,吕中元教授将代表吉林大学进行研究生招生宣传。会议还特别设置了自由讨论环节,为与会代表提供充分的交流机会,促进思想碰撞与合作意向的达成。6月21日召开了计算泛函未来发展的会议,深入探讨该领域的发展方向。

此次研讨会的召开,打造一个高端、专业且富有成效的学术交流平台,共同推进物质科学计算方法的不断创新与发展,在发展进程中留下浓墨重彩的一笔。相信本次研讨会将成为该领域学术交流与合作的一次重要契机,引领物质科学计算迈向新的高度。

吉林大学苏忠民教授发表致辞

会议现场

会议现场

会议现场

12、2024年6月29日,全国6地15校课题组参与的基于学科理解的物质化学反应能力探究主题系列活动——“创新型教师培养创新型人才”课堂教学展示交流会在吉林省实验中学隆重召开。活动由吉林省化学教育委员会主任、东北师范大学郑长龙教授全程指导,东北师范大学、吉林省教育学院、吉林省化学会联合主办,吉林省实验中学承办。

为深入学习和全面贯彻习近平总书记关于科学教育的重要指示精神,全面落实《教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》部署要求,深化课堂教学改革,创新教育与学习方式,发展学生创新素养,提升教师创新教学能力,提升拔尖创新人才自主培养能力,总课题组决定举办《创新型教师培养创新型人才课堂教学展示交流会》。会议由吉林省子课题负责人、省教育学院高中化学教研员胡成旭博士主持。

四位授课教师做系列课堂教学展示,课堂展示环节由吉林省实验中学化学组教研组长贝姣宏老师主持。(1)无机物化学反应能力的课堂教学展示,上课教师:汪成翰(东北师范大学附属中学);(2)有机物化学反应能力的课堂教学展示,上课教师:王熙贺(长春市实验中学);(3)配合物化学反应能力的课堂教学展示,上课教师:陈清瑞(吉林市第一中学)(4)介质对物质化学反应能力的影响的课堂教学展示,上课教师:庞佳佳(吉林省实验中学)。四位老师的教学展示独具匠心,风格迥异且精彩绝伦,让与会师生深受启迪。近八万人的在线观摩,充分展现了全国化学界教师对课程“创新”理念的认同与追求。这场盛会不仅彰显了教师们的创新精神,更激发了广大教育工作者对学习的渴望,共同推动化学教育的蓬勃发展。

课后,四位上课教师分别做了课例反思报告。四位上课教师分别从学科理解,知识进阶,课程设计思路,教学反思,心路历程等方面分享他们备课、上课的经验与感受,让与会教师不只是听到了一堂精彩的素养课,更能了解一堂升级版素养课从学科理解到知识进阶再到课程设计实施的全过程,让素养课有迹可循,升级版素养课起于吉林省,影响深远,辐射全国。

13、2024年7月10日,东北师范大学化学学院举办了“凝练学科方向、开展有组织科研”学术交流研讨会。参会老师会上交流了近期的研究成果、梳理研究方向,分析了国内外科研现况并分享了科研探索与学生培养的经验。老师就自己关心的问题进行了广泛深入的讨论,与会人员反响强烈,大家纷纷表示从这样的交流活动中受益匪浅。

14、2024年7月28日至8月1日,“第二届生物资源与功能材料前沿论坛”在延吉召开。会议由延边大学理学院化学系、“生物资源与功能分子学科创新引智基地”主办。本次前沿论坛围绕“生物资源有效利用前沿问题”会议主题进行学术交流,澳大利亚悉尼科技大学周俊良教授、韩国首尔大学Yuanzhe Piao教授、意大利福贾大学Maurizio Quinto教授、韩国成均馆大学Jiman Kim教授、Do Hyun Ryu教授、上海交通大学车顺爱教授、中山大学黄哲钢教授等。参加会议人员约100人,其中国内教师代表10人,国外教师十余人,学生80人。

本次邀请报告专家是“生物资源与功能分子学科创新引智基地”的学术大师和学术骨干。通过本次论坛国内外专家分别对新型功能材料在手性材料、能源储存、绿色催化、水分解和固相微萃取技术、纳米组装、环糊精等在生物资源分析、新型功能材料相关领域分别分享了最新研究成果,围绕各自的研究领域,讨论今后的合作研究方向,并对生物学、化学、材料学等学科创新合作各抒己见,并在国际产学研用方面提出初步的合作计划。相信海外专家在难题攻关、技术创新、合作科研、人才联合培养等方面起到重要作用。

通过国际产学研用学术研讨交流,为建设高水平创新人才队伍,打造具有吉林科技优势特色的创新科研平台,服务于“地方经济”,推动国际产学研用合作不断深化拓展。

会议全景

分会讨论

15、2024年8月6日至9日,“中国化学会第十五届全国理论与计算化学会议”在长春召开。会议以“精准、高效、智能的现代理论与计算化学”为主题。本次会议由中国化学会理论化学专业委员会和吉林大学联合主办,吉林大学化学学院、理论化学研究所、超分子结构与材料国家重点实验室承办。

中国科学院院士、国家自然科学基金委化学科学部主任、南方科技大学副校长杨学明教授,中国科学院院士、吉林大学党委常委、副校长马琰铭教授,中国化学会理论化学专业委员会主任、国际量子分子科学院院士、南京大学化学化工学院院长黎书华教授出席开幕式并致辞。中国科学院院士、北京师范大学方维海教授,中国科学院院士、中国科学院大连化学物理研究所张东辉研究员,中国科学院院士、中国科学技术大学副校长杨金龙教授,中国化学会副理事长、国际量子分子科学院院士帅志刚教授,国家自然基金委化学科学部化学理论与机制项目主任沈祥建等来自全国260余家高校、科研院所及企事业单位的1500余名专家学者、领导嘉宾、青年学生参加了会议。开幕式由吉林大学化学学院院长吕中元主持。

马琰铭在致辞中向与会专家学者的到来表示欢迎,并表示吉林大学将全力做好会议保障和服务工作。

杨学明在致辞中指出,唐敖庆先生是我国理论化学的先驱,为我国理论化学的发展奠定了坚实的基础。他希望,理论化学领域专家学者要以国家高度重视基础学科发展为契机,拓展理论与计算化学领域研究方向,取得更多原创性成果,进一步提升理论化学学科对于整个化学领域发展的推动作用。

黎书华在致辞中代表中国化学会理论化学专业委员会对承办此次大会的吉林大学表示衷心的感谢。他指出,理论与计算化学近年来呈现出一些新的发展趋势,理论化学方法为复杂化学体系提供了更加精准的描述。他希望,理论与计算化学工作者们应该具备更加宏大的学科视野,在推动化学学科发展过程中作出更多引领性贡献。

开幕式上,举办了中国化学会荣誉会士授予仪式。帅志刚为国际量子分子科学院院士、美国明尼苏达大学高加力教授颁发荣誉会士证书。

会议期间,中国科学技术大学杨金龙院士、复旦大学刘智攀教授、香港中文大学(深圳)帅志刚教授、中国科学院大连化学物理研究所张东辉院士、北京大学高毅勤教授、美国明尼苏达大学高加力教授、北京师范大学方维海院士、山东大学刘文剑教授、复旦大学徐昕教授、清华大学李隽教授、南京大学马晶教授、中国科学技术大学罗毅教授先后作了题为:“基于生成式人工智能求解多电子薛定谔方程”“LASP to the Future of Atomic Simulation: Intelligence and Automation”“基于张量网络态的理论化学计算方法发展与应用”“利用神经网络构造体相水势能面和求解核运动薛定谔方程”“与深度学习结合的分子模拟方法发展及软件实现”“Multistate Density Functional Theory and Energy Decomposition Analysis”“锥型交叉结构的经典和量子计算”“Unified Implementations of Relativistic Hamiltonians and Wavefunctions”“迈向精准高效的多相催化理论模拟”“原子精准多相催化的理论基础”“材料模拟计算中的特征工程与自动寻优”“人工智能机器化学家”12个精彩的大会报告。在5个主题分会场和2个青年论坛中,与会专家学者和学生围绕电子结构理论与方法、量子和经典动力学、计算化学新方法和新应用、复杂体系的统计力学和应用、AI+化学五个主题方向作了293个邀请和口头报告,并展示交流了340份墙报。

经过为期3天紧张且热烈的学术研讨,8月9日,中国化学会第十五届全国理论与计算化学会议圆满闭幕。闭幕式上,方维海院士、张东辉院士、杨金龙院士,以及吉林大学张红星教授、苏忠民教授为100名“优秀墙报奖”获奖者颁奖。

16、2024年8月13日至14日,中国化学会2024年海峡两岸暨港澳高分子液晶态与超分子有序结构学术研讨会在吉林大学举办。中国科学院院士、国家纳米科学中心主任唐智勇,香港理工大学协理副校长王钻开,台湾中山大学教授郭绍伟出席会议开幕式。中国科学院院士、中国化学会高分子学科委员会主任、吉林大学校长张希,大会副主席、台湾清华大学教授何荣铭在开幕式上致辞。开幕式由吉林大学超分子结构与材料国家重点实验室主任孙俊奇主持。

张希在致辞中表示,作为一门不断发展的科学,化学在超越分子层次。以高分子为例,高分子化学与超分子化学“喜结连理”,诞生了超分子聚合物化学,成为了高分子科学新的生长点,丰富了其内涵,拓展了其外延。此项会议源自全国高分子液晶会议,是一个包括了超分子聚合物化学、物理、工程、材料、技术等的超分子聚合物科学会议,期待大家在会上分享最新的研究成果,以及关于未来发展的思考、见解。

张希校长作大会致辞

在为期两天的学术交流与研讨中,唐智勇、何荣铭、王钻开、郭绍伟、孙俊奇先后作了题为“纳米自组装多孔膜”“嵌段高分子和手性嵌段高分子自组装”“基于固液特征尺度匹配的超材料设计及应用”“基于软物质材料建构阿基米德镶嵌结构”和“可逆交联聚合物”5个精彩的大会报告。在6个主题论坛中,与会专家学者围绕“液晶高分子的分子工程学”“超分子体系的组装与识别”“自组装体系的理论与表征”“液晶高分子功能材料”“可逆交联与自适应聚合物材料”和“生物超分子组装与功能”作了170个邀请、口头和快闪报告,并展示交流了104份墙报。组委会从中评选出了2个CCS Chemistry优秀墙报,10个会议优秀墙报,以及12个优秀的快闪报告。闭幕式上,张希、何荣铭、孙俊奇分别为获奖代表颁发证书。吉林大学化学院院长吕中元宣布由香港理工大学承办下一届会议。

会议进行中

张希在会议总结讲话中表示,改革开放四十多年以来,中国的化学教育和研究都取得了长足的进步。这主要得益于两个原因,一是,党和国家高度重视科技工作,对科技的投入持续增加,科技条件也不断得到改善;二是,一大批化学工作者潜心研究,不懈奋斗。这样的长足进步既让我们对未来的发展充满信心,同时要保持清醒的认识,要在量变的基础上思考如何推动化学从量的增加到质的提升转变,思考如何早日建成化学强国。

来自海峡两岸和港澳地区的90余家高校、科研院所及企事业单位的300余名专家学者、领导嘉宾、青年学生参加研讨会。

17、2024年8月16日—19日,“首届多省市区化学会前沿交叉科学峰会”在长春召开,峰会主题为“科学前沿和交叉创新”。本次峰会由吉林省化学会、辽宁省化学会、黑龙江省化学会、吉林省院士专家联合会和吉林大学共同主办,吉林大学无机合成与制备化学国家重点实验室承办。东北师范大学、黑龙江大学、吉林师范大学、内蒙古师范大学、内蒙古民族大学、南京大学配位化学国家重点实验室、吉林大学超硬材料国家重点实验室、北京化工大学化工资源有效利用国家重点实验室、中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室、中国科学院长春应用化学研究所稀土资源利用国家重点实验室、新疆大学碳基能源资源化学与利用国家重点实验室、爱思唯尔《Progress in Solid State Chemistry》期刊协办。

吉林省化学会、辽宁省化学会、黑龙江省化学会、吉林省院士专家联合会及各协办单位的嘉宾和代表,来自全国各地的近300位专家学者和师生参加了本次峰会。中国科学院院士郑兰荪、冯守华、陈小明、江雷、李亚栋、张洪杰、李玉良、于吉红、陈军、俞书宏、李景虹、刘益春、卜显和等出席会议,吉林省科协党组书记、副主席陈耀辉,吉林大学党委常务副书记冯正玉出席开幕式并致辞。

开幕式上,峰会主席冯守华院士向与会的领导、嘉宾和师生们表示热烈欢迎,向为本次峰会提供支持与帮助的主办单位、协办单位、组委会和志愿者表示衷心感谢。希望与会的专家学者和师生秉持开放合作、交叉融合的发展理念,立足国际前沿,聚焦原始创新,携手并进、共创辉煌,为我国的创新高地和人才高地建设贡献智慧和力量。

无机合成与制备化学国家重点实验室学术委员会主任张洪杰院士代表峰会承办单位致欢迎辞。他表示,交叉科学是当今科学研究的前沿领域和学科间的重要联接,是推动科学发展的强大动力,本次峰会为来自各领域的知名学者们提供了宝贵的交流机会,希望通过本次峰会进一步激发创新灵感,拓展研究视野,推动前沿交叉科学取得新突破。

陈耀辉在致辞中表示,学科交叉融合是推动科技创新、培育新质生产力、发展新兴产业与未来产业、塑造高质量发展优势的催化剂和动力源。峰会的召开为专家学者搭建起了高水平的学术交流平台,是贯彻党的二十届三中全会精神,落实习近平总书记关于科技创新、东北振兴重要指示精神的具体举措,希望广大科技工作者积极开展原创性、引领性科技攻关,助力吉林全面振兴实现新的突破。

冯正玉代表吉林大学向与会嘉宾表示热烈欢迎。他表示,吉林大学始终重视发挥多学科优势,推动交叉融合,学校广大教职员工坚持四个面向,勇攀科技高峰,为我国教育科技人才事业发展做出了重要贡献。期待与会专家共同捕捉创新火花,激发科研思维,深化学术交流,开辟发展新领域和新赛道,为教育强国、科技强国、人才强国建设作出新贡献。

开幕式由无机合成与制备化学国家重点实验室主任、峰会组委会主席李广社教授主持。

峰会的40场学术报告全部采用大会报告形式,与会师生全程集中参会,促进了跨学科的交流研讨和相互学习。首日会程结束后,组委会邀请部分专家评委,共评选出10个会议优秀墙报奖,由郑兰荪、江雷、陈军等三位院士为获奖师生颁发证书。

18、2024年8月18日,吉林大学无机合成与制备化学国家重点实验室第六届第九次学术委员会会议在长春市顺利召开。

本次会议采取了线上线下相结合的形式,参加本次会议学术委员有15位,邀请专家4位。分别是洪茂椿院士、张洪杰院士、郑兰荪院士、冯守华院士、赵东元院士、陈小明院士、江雷院士、谢毅院士、李玉良院士、陈军院士、郭子建院士、俞书宏院士、卜显和院士、陈荣研究员、毛宗万教授、郎建平教授、王丹研究员、苏忠民教授、李广社教授。吉林大学无机合成与制备化学国家重点实验室的部分教授和研究员列席了此次会议。

会上,无机合成与制备化学国家重点实验室学术委员会主任张洪杰院士(清华大学)主持会议。无机合成与制备国家重点实验室主任李广社教授就2023年—2024年实验室在科研进展、队伍建设与人才培养、开放交流与运行管理情况及国家重点实验室重组进展进行了详细的汇报。

与会的学术委员会委员及邀请专家们对实验室2023和2024年取得的成绩给予了充分的肯定,同时也对国家重点实验室重组提出了建设性意见。委员们提到目前,化学学科的国家重点实验室重组已正式启动,对于实验室,国重的重组是挑战更是机遇。重组过程实验室定位要明确,既要面向国家战略需求,也要保持优秀传统。国家重点实验室要发挥“国家队”的作用,聚焦关键核心技术创新攻关和国际前沿探索,敢于跟欧美发达国家“掰手腕”。专家们还强调,人才是国家发展的重要支撑,是国家科技发展的重要支撑,要认真做好新一代年轻人才的培养,尤其战略科学家的培养。

最后,无机合成与制备国家重点实验室主任李广社教授向与会专家表达了诚挚的谢意。实验室将认真领会和学习与会专家的建议和意见,进一步明确实验室定位和使命,凝聚和培养优秀创新人才,为建设科技强国提供有力支撑。

19、2024年8月21日—23日,“第十届中国电驱动膜技术研讨会(The 10th Symposium of Electro-Membrane Association of China)”在长春举行。会议由中国膜工业协会的电驱动膜专业委员会主办,长春工业大学与中国科学院长春应用化学研究所、吉林大学共同承办。开幕式由大会执行主席、长春工业大学化学与生命科学学院院长王哲主持。

本届研讨会围绕国内外离子膜的研究热点、发展前沿及趋势,邀请了电驱动膜领域的国内知名专家学者。会议通过学术报告、圆桌会谈等形式,深入探讨了该领域的最新进展。来自高校、科研院所及产业界的290余位专家学者汇聚一堂,交流研究成果,分享前瞻观点。此次研讨会不仅达到了预期效果,也在业内引起了积极反响。

开幕式上,中国膜工业协会秘书长王继文、中国科学院院士高从堦、长春工业大学校长张明耀分别致辞,介绍了膜工业协会及电驱动膜的发展历程,并对未来发展提出了殷切期望。

校长张明耀在开幕式上致辞,简要介绍了学校的发展历程和相关学科建设情况、专业发展情况,并希望各位专家学者为学校发展及相关研究进行指导和帮助,希望广大师生多向各位专家学者学习请教,学习最前沿的研究思想、研究成果,深入推进“学科专业建设年”,不断提升学科专业建设水平。

大会邀请了中国科学技术大学徐铜文教授、大连理工大学贺高红教授、中国科学院大连化学物理研究所李先锋研究员、中国科学院理化技术研究所闻利平研究员、清华大学王保国教授、苏州大学严锋教授和中国科学技术大学杨正金教授等知名专家,围绕电驱动膜的发展进行了深入报告。此外,中科院山西煤炭化学研究所李南文研究员等78名学者围绕“电驱动膜材料与基础”及“电驱动膜技术与过程”两个专题进行了为期两天的学术报告。会议还组织了圆桌会谈、青年科学家论坛、研究生论坛及墙报展示。会议主题聚焦,讨论深入,现场气氛热烈,众多参会者表示受益匪浅。

20、2024年8月23~25日,“稀土和锕系元素化学”科学与技术前沿论坛在中国科学院长春应用化学研究所教育大厦举行。本次论坛由中国科学院学部主办,中国科学院化学部和中国科学院学部学术与出版工作委员会承办,中国科学院长春应用化学研究所和《中国科学》杂志社协办,中国科学院院士安立佳和中国科学院院士张洪杰共同担任论坛主席。来自中国科学院多个院所和清华大学等20余家单位的70余位专家,包括中科院院士、国家杰出青年基金获得者和教育部长江学者教授及本领域的学术骨干参会,并作了精彩的学术报告。本论坛分为三个分论坛:(1)稀土/锕系f电子物性关联 ;(2)稀土/锕系材料先进制造;(3)稀土/锕系材料高端应用。

本论坛旨在梳理稀土/锕系元素化学领域的理论研究热点与难点、前沿发展方向和技术瓶颈;探讨稀土和锕系f电子物性关联、挖掘适配f-区元素的化学键新理论;推动稀土和锕系材料先进制造和高端应用的科技创新与应用技术发展。

论坛创新性地将“稀土”和“锕系”两类战略元素研究领域的顶尖学者专家聚集在一起,促进学科交叉融合,聚焦国家重大需求。详细梳理了稀土/锕系元素化学领域的理论研究热点与难点、前沿发展方向和技术瓶颈;探讨了稀土和锕系f电子物性关联、挖掘适配f-区元素的化学键新理论。

论坛特设专家讨论环节,与会院士、专家围绕五个议题展开了充分的自由讨论和交流,提出了深刻的见解和面临的挑战。这五个议题分别是:(一)面临西方针对我国战略元素的脱钩政策,我国的应对策略;(二)在先进制造和高端应用中,稀土/锕系材料的不可替代性;(三)稀土/锕系材料在先进制造领域的技术瓶颈;(四)稀土和锕系元素化学学科发展的宏观方向;(五)与国家战略安全相关的稀土和锕系元素化学的产业发展方向。倡导科学民主,鼓励学术争鸣,启迪创新思维,充分发挥学部对我国科学技术前沿和未来创新发展的引领作用。

论坛的成功举办明晰了稀土和锕系元素化学研究及产业转化对国家战略安全的重要性、必要性和特殊性,指明了稀土和锕系元素化学学科发展的宏观方向,明确了与国家战略安全相关的稀土和锕系元素化学产业发展方向,推动了稀土和锕系材料先进制造和高端应用的科技创新与应用技术发展,为国家和行业发展提出了有针对性和操作性的政策建议。

与会专家还就如何进一步加强我国“稀土和锕系元素化学”研究体系和队伍梯队建设,以及未来的主攻方向和突破口进行了充分的讨论。专家从战略高度和我国国情出发,前瞻部署、谋划未来,提出了建设性意见:持续加强“稀土”和“锕系”两类战略元素研究队伍的建设,挖掘和培养优秀人才,推动两类战略元素化学的可持续发展,对我国在未来日益剧烈的国际竞争中掌握主动权具有重要意义。

21、2024年08月25日至29日,“第五届国际生态环境高分子材料大会(The 5th International Symposium on Polymer Ecomaterials, PEM2024)”在吉林省长春市召开。本届大会由中国科学院生态环境高分子材料重点实验室(长春应用化学研究所)主办,中国科学院长春应用化学研究所陈学思院士担任大会主席,王献红研究员担任组织委员会主席,庞烜研究员及陶友华研究员担任筹备委员会主席。大会旨在促进国内外同仁间的学术交流,为国内外高分子科学家提供学术与技术交流的新平台。

大会开幕式由王献红研究员主持,陈学思院士致开幕辞。吉林大学张希院士出席开幕式,为Waseda University的Hiroyuki Nishide教授颁发终身成就奖并致颁奖辞。

本届大会设立大会报告4个,邀请报告66个、口头报告37个,另有墙报展讲116个,共有来自法国、美国、澳大利亚、日本、韩国、新加坡、沙特阿拉伯、中国香港等8个国家和地区的知名科学家及青年学者280余位齐聚一堂,共襄盛举。大会上日本Waseda University的Hiroyuki Nishide教授做了主题为"Organic Redox Polymers as an Energy-Saving Material: Opportunities and Challenges"的大会报告;新加坡Institute of Bioengineering and Nanotechnology, A*STAR的Yi Yan Yang教授做了主题为"Biodegradable Polymers for mRNA Delivery"的大会报告;韩国Korea Institute of Science and Technology的Ick Chan Kwon教授做了主题为"Visualization of Receptor Internalization as a Theranostic Approach"的大会报告;沙特阿拉伯King Abdullah University of Science and Technology的Xiaoshuang Feng教授做了主题为"Triethyl Borane-Mediated Metal-Free Copolymerization of CO2 with Epoxides"的大会报告。

与会期间国内外专家围绕“可降解高分子材料;吸附与分离高分子材料;节能与环境友好高分子材料;环境高分子材料的加工技术;生物医用高分子材料;药物和基因控释系统”六个会议主题进行了交流与讨论,报道了国际生态环境高分子材料领域的最新研究成果,发展趋势,热点难点及科学问题,展示了生态环境高分子材料领域最新学术思想和学术进展,并评选出20位“优秀墙报”奖获得者。

大会闭幕式由王献红研究员主持,陈学思院士与Hiroyuki Nishide教授致闭幕辞。本届大会“优秀墙报”奖颁奖仪式也在闭幕式上举行。此奖由"Polymer Science & Technology"与《应用化学》编辑部共同赞助,并由"Polymer Science & Technology"主编陈学思院士与Hiroyuki Nishide教授,《应用化学》编辑部王重洋主任与Ick Chan Kwon教授分别在颁奖仪式上为20位获奖人颁发了获奖证书。

王献红研究员主持开幕式

陈学思院士致开幕词

张希院士为Hiroyuki Nishide教授颁发终身成就奖

22、医学化学交叉专业委员会本年度共举办多场学术研讨会,主题涵盖了药物化学前沿进展、生物医用材料的化学合成与应用、疾病发生的化学机制等多个热门且关键的医学化学交叉领域。累计邀请国内外知名专家学者会上分享了最新的研究成果和实践经验,吸引了来自高校、科研机构、医疗机构以及企业的会员和相关专业人士参与交流互动。这些学术研讨会为参会者提供了一个广阔的交流平台,促进了不同背景、不同研究方向的人员之间的思想碰撞与合作意向的产生,有效拓宽了会员们的学术视野,激发了创新灵感,为医学化学交叉领域的研究注入了新的活力。8月30—31日,吉林省医学会普外科学分会第18次学术会议暨2024吉林省医师协会普外科医师年会暨第二届吉林大学第一医院白求恩普通外科学术会议在长春举行。会议由吉林省医学会普外科学分会、吉林省医师协会普外科医师分会、吉林省医疗保障协会、孟宪民基金会主办,吉林大学第一医院普通外科中心承办。

23、2024年9月11日至14日,“第八届亚洲分子光谱研讨会(The 8thAsian Workshop on Molecular Spectroscopy, AWMS)”在吉林大学隆重举行。此次会议由中国科学技术大学化学与材料科学学院副院长胡水明教授与吉林大学理论化学研究所副所长李辉教授共同担任联合主席,吸引了来自中国、日本、韩国、新加坡、美国、加拿大、德国、澳大利亚、以色列、捷克等十余个国家和地区的专家学者参与。

会议于9月12日正式开幕,李辉教授担任开幕式主持人。吉林大学化学学院院长吕中元教授和会议主席胡水明教授分别发表了讲话,回顾了吉林大学化学学科的发展历史沿革和亚洲分子光谱研讨会的历史,并对远道而来的同行们表示热烈欢迎。神户大学Masaaki Baba教授为上一届亚洲分子光谱研讨会获奖者颁奖。

本届亚洲分子光谱研讨会旨在促进世界各地,尤其是亚洲地区的分子光谱研究领域理论和实验研究人员之间的学术交流,特别鼓励年轻科学家展示他们的最新研究成果。会议设置了8个主题,举办了4场大会报告,30余位特邀报告人分享了他们的最新研究成果,另有30余位研究生进行了墙报展示,近百位参会者在此次会议中进行了充分交流,共同加深了对分子光谱研究前沿的认识。

会议吸引了各个年龄层次的研究者积极参与,促进了学术思想的碰撞与融合。以富山大学与吉林大学等本领域博士生为代表的年轻一代热情投身于科学研究的前沿,展现出无限潜力和创造力。不辞高龄前来参会的以色列魏兹曼科学研究院化学物理系主任Eli Pollak教授、前东京大学Yasuki Endo教授、Tsuneo Hirano教授等,与大家分享了他们的宝贵科研经验,展现了深厚的学术造诣。通过跨越不同年龄段学者之间的深入交流,与会专家们为未来的研究方向提供了新的视角和可能性。

9月12日,会议的第一个主题“超快光谱”在韩国知名科学家、韩国大学基础科学研究所分子光谱与动力学中心创始主任Minhaeng Cho教授的精彩大会报告中拉开帷幕,北京大学讲席教授盖锋、西湖大学讲席教授王鸿飞、加拿大滑铁卢大学研究主席Germán Sciaini教授等著名专家分享了他们的最新科研成果。下午的“光谱理论与人工智能”主题则由国家特聘专家、中国科学技术大学杰出讲席教授罗毅领衔,中科院物理所软物质物理实验室主任翁羽翔研究员、南京大学特聘教授谢代前、南洋理工大学相干电子和核动力学专家Zhi-Heng Loh教授等人展示他们在理论光谱领域的独特见解。

在9月13日的会议上,围绕“团簇及基质中的光谱”这一主题展开了深入讨论。近畿大学理学院副院长Tomonari Wakabayashi教授首先对富勒烯的实验和理论光谱进行了详细的报告。随后,来自不同领域的专家们也对他们相关实验的最新进展进行了阐述,如加拿大皇家科学院院士Wolfgang Jäger教授、复旦大学化学系周鸣飞教授、墨尔本大学激光光谱学专家Evan Bieske教授等,令与会者受益匪浅。

在会议的最后一天,研讨的主题转向了“手性及生物中的光谱”。加拿大皇家科学院院士Yunjie Xu教授作为大会报告人,深入探讨了手性分子的光谱特性及其在复杂环境中的应用。紧接着,上海交通大学讲席教授仲冬平和德国汉诺威莱布尼茨大学的Jens-Uwe Grabow教授等人也分别进行了邀请报告,分享了他们在研究中的重要发现和见解,进一步丰富了会议的内容。与会学者们积极参与讨论,现场气氛热烈,充分体现了学术交流的价值与意义。

9月14日的会议闭幕式上,新南威尔士大学化学学院院长Timothy Schmidt教授宣布,第九届亚洲分子光谱研讨会将于2025年10月在澳大利亚召开,期待全球专家再次汇聚,共同推动分子光谱研究的进步与发展。

24、为助力东北师范大学有机化学学科的高质量发展,弘扬科学精神,增强师生创新意识,“东师有机合成前沿交叉论坛”于2024年9月22日在本部校区惟真楼219会议室成功举办。此次学术论坛汇聚了多位国内知名有机化学领域的专家学者以及校内外师生,场面热烈、学术氛围浓厚。会议邀请北京大学张文雄教授,武汉大学阴国印教授,东华大学储玲玲教授,华中科技大学钟芳锐教授,浙江大学陆展教授,华中科技大学袁伟明教授和长春应用化学研究所陶友华研究员,分别分享了有机膦绿色制造技术,镍催化的选择性烯烃加成反应研究,催化自由基不对称转化,化学原理驱动的人工光触媒仿生催化,低价态铁、钴不对称催化,3d过渡金属催化自由基‒有机金属交叉偶联,阴离子结合催化聚合的发现等方面的研究工作。会议围绕有机化学高分子聚合以及酶催化领域等主题从不同层面、不同角度展示了有机化学相关领域的前沿及发展趋势,激发了参会者的学术热情,极大促进了有机化学领域的交流与合作。

25、2024年9月22日,2024年国际产学研用合作会议分论坛——能源环境化学研究进展国际学术研讨会长春举行。由理事单位吉林师范大学长春校区主办,学校党委常委、副校长马光焱出席并致欢迎词,本次论坛共有来自美国罗格斯大学、新加坡南洋理工大学、中山大学、武汉大学、中国科学院长春应用化学研究所等知名高校和科研机构专家、学者及师生代表参加研讨会。

论坛上,与会专家们从不同视角分享了能源高效利用、清洁能源开发、环境保护、光催化等领域的深度思考和实践经验,为推动国际产学研用合作、开放共赢发展提供新途径。通过论坛,进一步增进了国际学术交流,加强了人才培养、科研成果转化等方面的合作,为服务区域经济社会发展提供有力支撑。

26、2024年9月22—24日,“2024年度合成化学青年学者学术交流研讨会”在长春召开。研讨会由国家自然科学基金委员会化学科学部主办,吉林大学化学学院承办。中国科学院院士、吉林大学校长张希,中国科学院院士、清华大学教授王梅祥出席开幕式并作大会报告,国家自然科学基金委化学科学部合成化学项目主任雷浩参会并致辞。开幕式由吉林大学化学学院院长吕中元主持。

张希在致辞中向与会专家学者的到来表示欢迎,向大家长期以来对吉大的关心支持表示感谢。他表示,化学是研究化学反应和物质转化的一门学科。它的灵魂在于创造,创造新结构,创造新分子;它的魅力在于变化,出神入化,永无止境。希望青年学者通过不懈努力,不断挑战难关,登上数不尽的灿烂顶点。张希指出,如Roald Hoffmann所说,科学依赖争论。一方面,它可以是纯粹的论证过程,事实的陈述,另一方面,它也可以意味着争执、反对,这两方面的含义对科学的进步都有意义。他希望大家充分利用此次会议的机会,自由、平等、理性地争论与讨论,明确合成化学现在的研究重点以及未来的发展趋势。张希特别感谢大家对中国化学会旗舰刊物CCS Chemistry的大力支持。他表示,如果每一篇论文比作一滴水滴,每一期是一条消息,日久天长,不懈努力,CCS Chemistry会成长为可观的知识长河。未来让我们大家一道努力,让化学的知识长河奔流不息,让我们明天的生活更加美好。

雷浩在致辞中向吉林大学化学学院为本次会议的精心组织和筹备表示感谢,并介绍了国家自然科学基金委“合成化学”领域的由来以及合成化学青年学者学术交流研讨会的发展历程等相关情况。他表示,本次研讨会汇聚了指导专家、青年学者等不同的学科群体,以“大会/口头报告、海报/特邀海报”多样化的交流方式开展研讨,其中采用了海报分奇偶场、口头报告随机排序的特殊安排,旨在消融学科壁垒,实现合成化学的高质量发展。

“我从老师那里学到了一些,我从同事那里学到更多,我从学生那里学到最多。”24日下午,张希以“我从谁那里学到最多”为题作大会报告。他结合自己的科研经历,从老师、同事、学生三个维度与大家分享了关于人才培养、科研创新、教育理念等方面的心得与体会。张希表示,兴趣是最好的老师,兴趣是可以培养的。好的老师应该在恰当的时候,给予学生及时的鼓励和支持。教育是以身示范,对学生进行潜移默化地熏陶和影响。他指出,不同的文化背景可能带来不同的思维方式,不同思维方式的碰撞可以带来有效的发展,要敢于突破思维的定式,打破陈规,跨越学科边界,这是创新思想的重要来源。科学因交流合作而进步,合作可以简化难题、提高效率。张希分享了他的学生们勇于跨越学科边界,取得科研进步的故事。他指出,教育的目的不是把知识的篮子装满,而是要把思想之灯点亮。要激发学生们的好奇心和想象力,培养具有品判性思维,懂交流、善合作,有韧性和责任感的科研人才。

本次会议共有来自全国60余所高校和科研院所的300余名专家学者参会研讨。期间,王梅祥、南方科技大学教授夏海平、北京科技大学教授邢献然分别以“从大环超分子化学研究中看有机合成的机遇与挑战”“碳龙化学:浅谈创新的原点与辐射”“固体化学之韵”为题作大会报告,雷浩作学科报告。另有来自合成化学不同领域的青年学者分别聚焦自己的研究方向、代表性科研成果、研究进展及未来规划等方面作了35个口头报告。共展示交流了170份海报,其中邀请了20位合成化学领域的资深专家作特邀海报。

27、2024年9月25—26日,“动态高分子国际学术论坛”在长春举办。论坛由吉林大学和浙江大学联合主办,吉林大学超分子结构与材料国家重点实验室承办。中国科学院院士、吉林大学校长张希出席开幕式并致辞。开幕式由吉林大学超分子结构与材料国家重点实验室主任孙俊奇主持。

张希在致辞中指出,动态高分子的研究对于开发下一代高性能、多功能材料具有重要意义。然而,上述材料的广泛应用面临诸多技术和工程挑战,如力学性质优化,动态平衡控制,环境稳定性,规模化生产,多功能集成等。希望各位专家学者分享在动态高分子领域的最新研究进展以及对其未来发展的思考,共同促进该领域的合作与发展。张希指出,交流、讨论和争论在推动科学发展中有重要作用,希望此次论坛能成为一个有效沟通和争论的平台,大家通过沟通与争论,找到需要合作才能解决的关键问题,通过合作简化难题,提高工作效率,共同推动动态聚合物材料的进步,服务经济社会发展。

本次研讨会为动态高分子领域的合作、启发和创新提供了独特的平台,邀请来自世界各地的20位知名科学家和10位崭露头角的青年科学家,分享他们在这一领域的最新见解。此外,还通过108个海报进行集中展讲。研讨会吸引了来自10个国家56所高校的260余名师生参加。

动态高分子或可逆交联聚合物是通过非共价相互作用和/或动态共价键交联聚合物链而构建的。这个多功能领域涵盖超分子和动态共价聚合物网络,它们在推进可自愈、可再加工和可回收的聚合物方面展现出巨大潜力,为可持续聚合物材料的发展做出贡献。

28、2024年10月13日,“南湖论坛-2024”在长春举行。由理事单位长春工业大学主办。中国科学院院士,九三学社中央副主席、北京市委主委,全国政协常委,北京市政协副主席,第十二届全国人大代表,北京石墨烯研究院院长,我校杰出校友,北京大学刘忠范教授;中国科学院院士,中国科学院长春应用化学研究所陈学思教授;中国科学院院士,第十三届全国人大代表,东北师范大学原校长刘益春教授;中国科学院院士,英国皇家化学学会会士,科技部重点研发计划首席专家,北京大学 副校长张锦教授;中国科学院院士,第十二、十三、十四届全国政协委员,清华大学李景虹教授等专家学者参加活动。吉林省教育厅党组书记、厅长张洪彬,吉林省教育厅党组成员、副厅长刘学军出席开幕式。HORIBA集团科学仪器事业部中国区总经理濮玉梅女士,中航建设集团有限公司总经理宋利坡先生参加活动。

论坛主席刘忠范院士致开幕辞,对各位院士专家、企业家参加论坛表示感谢,简要介绍了南湖论坛这一学术品牌建设的初衷、形式、发展愿景等,希望把南湖论坛建设成为环南湖高校、科研院所进行学术交流的广阔平台,定期开展高层次、高水平的学术交流活动,期待更多的专家学者、企业家加入到论坛中来,深化科学研究,推动科研成果转化,在服务吉林省经济社会发展、服务东北老工业基地振兴、着力推进新质生产力发展中发挥更大作用。

吉林省教育厅党组成员、副厅长刘学军在致辞中对各位院士、专家、学者、企业家莅临吉林开展学术交流活动,表示热烈的欢迎和衷心的感谢,简要介绍了吉林高等教育发展的基本情况和长春工业大学在服务吉林省经济社会发展中做出的重要贡献。

开幕式结束后,各位院士专家作专题报告。刘忠范院士、陈学思院士主持上午报告会环节。活动现场座无虚席,师生代表认真听取各位专家的前沿学术报告。张锦院士以《AI 革新材料研究范式》为题,介绍了AI从实验室到产业化的所有子流程的应用,并从全局考虑优化生产流程,降低成本,确保新材料在产业化时的可行性。刘益春院士以《宽禁带氧化物半导体载流子调控与应用》为题,介绍了载流子动力学调控在类脑忆阻器、高密度全息光存储及光电功能材料领域的应用。李景虹院士以《面向生命健康的生物分析化学》为题,介绍了生物活性分子的多层次分析,通过多学科交叉融合,打通分子基础到生物机制到临床应用的链条。北京航空航天大学郭林教授以《无机非晶纳米材料的可控制备及特性》为题,介绍了非晶材料的重要性和必要性,及其在实际中的应用。

在论坛报告环节,各位专家学者广泛开展学术交流,分享前沿学术观点,探索科学研究奥秘。中科院大连化物所李先锋研究员作《新一代大规模液流电池储能技术》专题学术报告。北京大学彭海琳教授作《二维铋基半导体界面物理化学》专题学术报告。中科院过程工程研究所王丹研究员作《中空多壳层结构的合成化学》专题学术报告。中科院沈阳金属研究所任文才研究员作《二维材料:从石墨烯到 MoSi2N4 体系》专题学术报告。北京大学徐东升教授作《太阳能驱动的化学反应研究》专题学术报告。重庆大学魏子栋教授作《量子限域与镍催化氢氧化》专题学术报告。北京大学刘海超教授作《生物质高效催化转化合成化学品》专题学术报告。吉林大学孙俊奇教授作《高性能的可逆交联弹性体》专题学术报告。长春工业大学吕威教授作《面向低温环境的储能器件性能调控》专题学术报告。长春工业大学单玉萍教授作《单颗粒水平研究细胞膜转运动态机制》专题学术报告。

在论坛高端对话环节,在魏子栋教授的主持下,刘忠范院士、陈学思院士、张明耀教授、徐东升教授、彭海琳教授、孙俊奇教授、任文才研究员共同围绕“新工科与卓越工程师培养”这一主题,与在场师生进行了深入交流与研讨。

“南湖论坛”是在刘忠范院士的倡导和提议下,将“院士专家工大行”升级发展的更为广泛、更加开放,更加具有前沿性和互动性的学术交流平台,凸显了南湖周边吉林大学、东北师大、长春工大和中科院长春应化所、光机所的学术资源聚集效应,以更大的格局、更高的站位、更宽的视野,推动在化学、物理、化工、材料等领域的交叉融合,学校力争将“南湖论坛”打造成为“立足吉林、辐射全国、放眼世界、面向未来”的学术交流品牌。

29、2024年10月15日上午,“第十一届长白山论坛”在延边大学召开。校党委副书记、校长蔡红星,副校长王洪福,延边州人民政府副州长郑权,军事科学院军事医学研究院研究员、国家安全特需药品全国重点实验室主任张永祥,上海中医药大学终身教授、中药标准化教育部重点实验室主任、我校客座教授王峥涛出席开幕式。

蔡红星致开幕词。他表示,本次长白山论坛汇集我国医药领域的资深专家、学者和企业家,以“聚焦长白山天然药物,推进吉林医药健康产业高质量发展”为主题进行多维度、深层次的交流研讨,必将对进一步加强沟通合作、拓宽研究视野,以科技创新引领现代化产业体系建设起到积极的促进作用。他希望,各位与会专家学者集聚智慧和共识,为加快推进医药健康产业高质量发展提出新观点、贡献新思路,推动更多研究成果实现产业化应用,形成政产学研之间的良性互动,为服务区域特色优势产业和战略性新兴产业发展注入新动能,在强国建设和吉林全面振兴中发挥更大作用、拓展更大影响。

郑权致辞。他表示,本届长白山论坛为社会各界加强学术对话、深化交流合作搭建了广阔平台,希望与会专家学者积极探索以科技创新带动产业创新的可行性路径,进一步加强产业协同承接和多方合作共赢,为推动吉林医药健康产业高质量发展提供智力支持和实践指导。希望延边大学以本次论坛为契机,充分发挥自身优势,提高学术创新水平和科技成果转化能力,更好地支撑服务新质生产力发展,推动区域特色优势产业和战略性新兴产业发展,为强国建设贡献更大力量。

在主旨报告环节,张永祥、王峥涛、中国医学科学院北京协和医院药物研究所研究员高钟镐,俄罗斯工程院外籍院士、浙江大学求是特聘教授刘雪松,中国中药协会中药新技术专委会名誉主任委员濮存海分别作《关于中药复方新药研发的思考》《基于生物技术的珍稀濒危中药资源可持续发展》《基于微环境调控的抗炎基因递送载体的构建及其体内外评价》《高水平创新推动中药大健康产业高质量发展探索与实践》《中药连续制造前瞻》的主旨报告。论坛开幕式由教务处处长、长白山天然药物研究教育部重点实验室副主任金学军主持。

次论坛为期两天,设有人参产业高质量发展、推动给药途径创新,赋能新质生产力、研究生分论坛等3个分论坛,与会专家学者围绕相关主题进行了充分研讨。

全国各地医药健康领域专家、学者、企业家,学校相关部门负责人及师生代表参加本届论坛。

校党委副书记、校长蔡红星致辞

副州长郑权致辞

30、2024年10月25—26日,中国化学会第九届“菁青论坛”在吉林大学无机-超分子楼二楼圆形报告厅举办。论坛由中国化学会青年化学工作者委员会与吉林省化学会共同主办,吉林大学、中国科学院长春应用化学研究所承办,以“化学驱动创新,青年引领未来”为主题,展示全国青年化学工作者在化学领域前沿取得的新成果、新进展,促进青年学者交流合作。中国科学院院士、吉林大学校长张希,中国科学院院士、中国科学院化学研究所研究员李玉良,中国科学院院士、华南理工大学教授马於光,中国化学会副秘书长、中国科学院长春应用化学所所长杨小牛,中国化学会青年化学工作者委员会主任、中国科学院理化技术研究所党委书记、副所长王树涛,以及来自全国53所高校和科研院所的200余名专家学者出席论坛开幕式。开幕式由吉林大学化学学院院长吕中元主持。

张希在致辞中向与会专家学者的到来表示欢迎,向大家长期以来对吉大的关心支持表示感谢。他表示,改革开放40多年来,中国化学取得了长足进步,主要得益于两个方面的原因:一是国家高度重视科技工作,对科技的投入持续增加,科研条件不断得到改善;二是一大批化学工作者潜心研究,不懈奋斗。这样的长足进步,让我们对未来的发展充满信心,但同时也要保持清醒的认识,要在量变的基础上,思考如何推动化学从量的增加向质的提升转变,思考如何把化学大国建成化学强国。张希倡导大家做“慢科学”。他表示,慢科学并不是慢慢地做研究,而是一种从容地做科学的态度。科学研究与体育竞赛不同,不是越快越好。我们需要时间去阅读、思考、尝试、失败,思考大问题,解决大问题。我们都欣赏漂亮的晶体,但快速生长往往带来的是低品质的晶体,高品质晶体的生长需要较长的时间,是时间成就了晶体之美。张希特别感谢大家对中国化学会旗舰刊物CCS Chemistry的大力支持,并与大家分享了对其中一期社论引用的“取法乎上,仅得其中”的思考。他表示,青年人是科学的未来,你们想什么、做什么、达到什么样的高度,关系到中国化学的未来,关系到国家的未来,希望与会青年教师和同学们立足高远,追求卓越。

杨小牛在致辞中表示,化学作为自然科学的重要分支,不仅为人类社会的可持续发展提供了源源不竭的动力,更为我们探索未知、拓展认知边界提供了无限可能。而青年,则是推动化学科学进步的重要力量,是创新创造的主力军。青委会从2019年起设立“菁青论坛”这一品牌性的学术交流平台,以期凝聚青年化学科技人才,促进多学科的交叉、融合与发展,增强青年学者之间的联系与合作,促进我国化学学科的高质量和长远发展。希望与会青年学者通过此次会议,充分展示自己在化学领域的研究成果,分享最新的科研进展,促进彼此交流合作,共同推动化学学科的交叉融合与创新发展,为推动化学科学的进步贡献智慧和力量。

王树涛在致辞中向吉林省化学会、吉林大学和中国科学院长春应用化学研究所对此次论坛的大力支持、付出和帮助表示感谢,并简要介绍了中国化学会青委会“菁青论坛”的发展情况。他表示,在中国化学会的正确领导下,在各位同行及青委会各位委员的不断努力下,“菁青论坛”产生了重要的社会影响力。希望大家在讨论中碰撞思维、在探讨中拓展视野、在争辩中明晰方向,在此次论坛中有所收获。

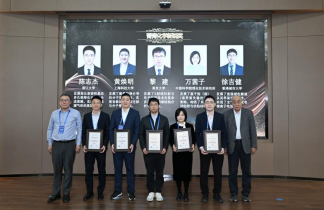

论坛开幕式上举行了2024年度“中国化学会青年化学工作者委员会菁青化学奖”颁奖仪式。张希为“菁青化学卓越奖”获奖人颁奖;李玉良、马於光为“菁青化学新锐奖”获奖人颁奖;杨小牛,吕中元,吉林大学研究生院院长、超分子结构与材料国家重点实验室主任孙俊奇,中国科学院福建物质结构研究所所长曹荣,清华大学化学系原主任王训为“菁青化学星火奖”获奖人颁奖。颁奖仪式由王树涛主持。

开幕式后,李玉良院士、马於光院士、孙俊奇教授和华东师范大学姜雪峰教授分别以“石墨炔研究进展概述”“有机孤子材料-向有机终极半导体迈进”“高性能可逆交联聚合物”和“真实废塑料低能耗升级回收降解”为题作了精彩的大会报告。张希等主持报告。

此外,本次论坛特别设立5个分论坛,其中包括为庆祝吉林大学研究生院创建40周年而首次设立的菁青博士生论坛。会议期间,共有48个主题报告、76个邀请报告和14个口头报告进行集中展示和交流。

31、2024年10月25—27日,第十九届全国化学课程与教学论学术年会在福州顺利举行。本次年会由全国化学教师教育研究中心主办、福建师范大学化学与材料学院承办、宁德师范学院新能源与材料学院协办,吸引了来自全国73个单位的300余名专家学者、一线教师和研究生参与。开幕式在福州市梅园酒店隆重举行,由福建师范大学化学与材料学院院长项生昌主持。出席开幕式的嘉宾包括福建师范大学副校长吴剑锋、化学与材料学院党委书记邱海锋。吉林省化学教育委员会主任、东北师范大学郑长龙教授参与了学术年会。

50名专家学者在分会场的“化学教学&教师教育”“化学教学&化学学习”“课程与教科书&化学学习”“测量评价&实验”和“教师教育”等主题会场上作了精彩的报告,34名学者进行了墙报展示交流。会议充分展示了当前化学教育研究的最新成果,与会代表共同聆听并探讨了这些研究成果。

特别值得一提的是,本次会议在人工智能(AI)与化学教育的深度融合方面的讨论成为一大亮点。与会专家、学者围绕AI技术在化学教育中的应用前景、实施策略及成效评估等议题展开了深入探讨。从智能化学实验室的建设到基于大数据的学习路径分析,从虚拟仿真实验的应用到自适应学习平台的开发,这些创新尝试为传统化学教育模式带来了颠覆性的变革。AI技术的引入不仅丰富了教学手段,更为化学教育的未来发展开辟了广阔空间,预示着化学教育新时代的到来。

32、2024年10月26日下午,中国稀土学会稀土能源材料专业委员会成立大会在四川成都召开。中国稀土学会理事长李波、副理事长兼秘书长杨占峰、副秘书长李振民及学术部主任韩晓英出席了此次会议。

首先,稀土学会杨占峰秘书长对专委会的成立致以热烈祝贺。他强调,稀土能源材料专业委员会作为中国稀土学会新的分支机构,在拓展稀土应用领域及推动稀土高值化进程中发挥着关键作用。杨占峰秘书长期望专委会能在学会章程框架内,积极组织开展学术交流、科普咨询等活动,为交叉学科发展、科技创新及行业发展贡献力量。

随后,中国稀土学会副理事长、稀土能源材料专业委员会主任委员张新波研究员代表全体委员表态发言。他表示,将以高度的责任感和使命感,投身于稀土能源材料领域的研究与创新,充分发挥专业委员会的平台作用,加强学术交流与合作,促进产学研深度融合,推动稀土能源材料技术进步和产业发展,为我国稀土能源相关领域的繁荣贡献智慧和力量。秘书长鲍迪对专委会的基本情况进行了汇报,从专委会的设想萌芽,到各方力量的汇聚,再到一次次的研讨与决策,直至委员会的成立,每个关键时刻都承载着众人的努力与期望。同时,鲍迪展望了专委会下阶段的工作计划,并与委员们共同商议了近期计划和远期目标。委员们积极踊跃发言,以饱满的热情和高度的责任感各抒己见。委员们结合自身专业领域提出了开展前沿技术研究的建议,强调了加强合作的重要性,为专委会的发展注入了新的活力和智慧。

最后,中国稀土学会李波理事长从稀土、能源、材料三个层面为本次会议进行了概括性总结。他强调,稀土能源材料专业委员会的成立实属不易,委员们应当加大对稀土能源材料的研究开发与应用力度,积极打造优质资源的集聚地,全力构建高端学术交流的良好平台,为我国稀土能源材料领域的科技进步和产业发展作出更大的贡献。

33、2024年10月26—27日,“凝聚态化学的核心——凝聚态结构化学的建设”第四届凝聚态化学研讨会在吉林大学召开。中国科学院院士徐如人,中国科学院院士、校长张希出席开幕式并致辞,中国科学院院士施蕴渝、李玉良,来自全国各地的近百名专家学者参加研讨。开幕式由中国科学院院士冯守华主持。

徐如人在致辞中向参加研讨会的师生表示热烈欢迎,回顾了往届研讨会上,师生的分享与交流对推动凝聚态化学发展的积极作用,并围绕“凝聚态的多层次结构”“凝聚态反应条件下多层次结构的变化”“化学反应物与反应介质的凝聚态多层次结构对反应的影响”“多层次结构凝聚态化学中的原位表征技术与方法的发展”“大数据人工智能指导下凝聚态工程与工程学的建设与发展”等内容分享思考与体会。

张希在致辞中回顾了徐如人老师在人才培养、科学研究等领域取得的巨大成就,代表学校向徐如人老师为学校建设发展作出的卓越贡献表示感谢。张希表示,徐如人老师在耄耋之年依然执着化学,思考推进凝聚态化学研究,希望各位专家学者在凝聚态化学思想指导下,不断认识新结构,制备新材料,推动凝聚态化学进入新阶段。

会议期间,来自吉林大学、天津大学、天津师范大学、辽宁师范大学、苏州大学、复旦大学、中国科学院上海有机化学研究所、东北大学、中国科学技术大学、浙江大学、华东理工大学的贾然、巩金龙、杨忠志、程涛、徐昕、薛小松、胡宪伟、姚雪彪、吕中元、方海平等专家学者作学术报告。

34、2024年11月7日—11日,长春理工大学承办的“双碳目标下光电功能材料化学合成、应用与理论研究培训高级研修班”开班。

在双碳目标的大背景下,光电功能材料因其良好的光学性能、电学性能和光电转换性能,在光催化二氧化碳和水还原、太阳能电池、发光器件、光电传感器等领域展现出巨大的应用潜力。为了进一步提升相关领域的研究水平,推动光电功能材料在绿色低碳发展中的应用,本次高级研修班聚焦光电功能材料的化学合成、应用与理论研究,取得了显著的成果。

本次培训邀请了来自吉林大学的郭玉鹏教授做报告,报告题目为“架起科研训练与学科竞赛桥梁,完善实践育人体系”。从化学类竞赛体系介绍,学科竞赛组织经验分享,竞赛数据分析,多个角度讲解了科研训练与学生培养的关系。苏忠民教授报告的题目为“弘扬科学家精神,做坚守学术诚信的科研工作者”,重点讲解了科研诚信的重要性以及学术不端的定义和范围,现阶段学风建设工作需要注意事项。围绕国家“双碳”目标及能源转型的最新要求,校内专家对光电功能材料的发展趋势、技术路径与措施等进行了深入解读、分析和交流。培训内容既有宏观政策指引,也有微观实现路径,全方位多角度为双碳目标实现助力赋能。

在培训过程中,学员们深入学习了光电功能材料的化学合成方法,掌握如何通过精确控制合成条件,制备出具有优异性能的光电功能材料。同时,专家们还分享了光电功能材料在太阳能电池、发光器件等领域的应用案例,让学员们对光电功能材料的实际应用有了更直观的认识。

本次高级研修班不仅提升了学员们对光电功能材料化学合成、应用与理论研究的专业能力,还拓宽了他们的视野和思路。随着双碳目标的深入实施,光电功能材料将在更多领域发挥重要作用。本次高级研修班的成功举办,将为光电功能材料的研究和应用培养更多高素质人才,为推动绿色低碳发展贡献力量。

35、2024年11月8—12日, “首届分析科学与仪器大会”在成都盛大召开。中国分析测试协会主办、四川大学承办、四川省分析测试学会协办。应大会邀请,吉林省分析化学委员会主任逯乐慧研究员以及中国科学院长春应用化学研究所汪尔康院士、董绍俊院士、电分析化学国家重点实验室副主任徐国宝研究员担任该分会的召集人,成功组织召开了“电化学分析与仪器”分会。来自全国高校、科研院所和分析仪器知名厂商负责人近200人到场参会交流。

电化学分析与仪器分会场共接收投稿44篇,组织29场报告及23个墙报,其中清华大学的李景虹院士、北京师范大学毛兰群教授、法国波尔多大学Neso SOJIC教授、南京大学鞠熀先教授、西南大学袁若教授、加拿大西安大略大学丁志峰教授、厦门大学詹东平教授、复旦大学方雪恩教授以及中国科学院长春应用化学研究所徐国宝研究员作了主旨报告。报告内容精彩纷呈,从方法分析如脑化学电分析、电化学发光成像及传感、核酸信号放大技术到仪器研发如表面等离子体电化学显微成像、电化学发光高级仪器设备、高时空分辨多模测量扫描电化学显微镜,贯穿目前电化学分析研究的热点和发展方向,引起积极讨论,由于报告时间限制,场下讨论和交流也非常热烈。

36、2024年11月23日,“能源与环境催化会议”在长春市顺利召开,会议由吉林师范大学主办,白城师范学院协办。来自南京大学、哈尔滨工业大学、吉林大学、东北师范大学、中国科学院长春应用化学研究所、黑龙江大学、江苏大学、苏州大学、常州大学、哈尔滨理工大学、浙江师范大学等知名高校和科研机构的专家、学者及师生代表300余人出席,做专题学术报告20场。

本次学术会议以“引智聚力,绿色发展”为主题,跟踪当前全球能源和环境领域学术前沿,聚焦光/电催化制氢最新研究进展,探索氢能产业发展和绿色环保技术的新思路和新模式。通过会议的胜利召开,进一步凝聚了学术共识、增进了友谊、深化了合作,为推动氢能产业和绿色环保产业的繁荣发展注入新的活力。

37、2024年12月2日—4日,延边大学2024年融合论坛在延边大学科技楼召开,本次会议由延边大学、理学院化学系、生物资源与功能分子学科创新引智基地联合主办。论坛邀请北京大学刘虎威教授等做特邀报告,生物功能分子学学术带头人李东浩教授致开幕词并主持。

北京大学刘虎威教授是北京大学化学与分子工程学院教授,中国分析测试协会副理事长、中国化学会高级会员、色谱专业委员会原副主任委员、质谱分析专业委员会原副理事长;中国质谱学会原副理事长;中国仪器仪表学会分析仪器分会常务理事。主要从事色谱和质谱方面的科研及教学工作研究方向是生物药物分离与检测,包括色谱(毛细管电泳)-质谱联用技术敞开式离子化质谱技术和仪器;应用领域涉及药物分析,组学分析,生物与临床分析。他主要讲述了36年教学科研之路教学体会、科研创新、基金申请,常压离子化质谱新技术及其在环境和药物分析中的应用,脂质组学与临床质谱等。

38、2024年12月13—15日,“第三届分析化学晏湖青年论坛”在吉林大学中心校区举行。本届论坛由吉林大学吉林省光谱分析仪器工程技术研究中心、东北师范大学纳米生物传感分析吉林省高校重点实验室主办,吉林大学化学学院、东北师范大学化学学院和中国分析测试协会青委会东北区工作委员会共同承办,100余人参加本次论坛。

二、为进一步促进科学工作者之间交流与合作、提升化学学科的影响力。各理事单位、专业(工作)委员会邀请国内知名学者开展了多场系列讲座;同时也积极组织科技工作者参加国内高水平学术会议等

2024年度,各理事单位邀请多名国内外杰出专家学者,举办了百余场高水平的学术交流讲座。组织“科学家面对面”系列主题活动,旨在培养出兼具时代特质、领域特色的领军型人才。这些讲座不仅为师生们带来了一场场学术的盛宴,更激发了学术思想的碰撞,拓宽了学术视野,使师生们得以洞悉学科前沿动态,从而有力地促进了人才培养与科研合作,构建了一个良性互动的学术交流新生态。

此外,各理事单位、专业委员会还积极组织省内专家学者广泛参加在国内召开的相关会议,并在会议上做大会报告及邀请报告。

三、学会和各理事单位、专业(工作)委员会以全国科技活动周系列活动为载体,面向公众开放科普活动,大力普及化学知识、着力宣传化学贡献,为培养学科人才做出了应有的贡献。

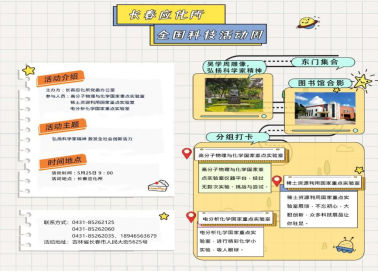

1、2024年5月17日—18日,长春应化所举办“砥砺二十载 科学新征程”公众科学日活动。此次活动联合中国科学院长春分院、长春应化所青促会小组,面向长春市部分中小学师生开放国家重点实验室,举办科普讲座、科学家精神报告、趣味实验课堂,集中展示研究所70多年来的科技创新成果,普及科学知识,弘扬科学家精神。共有700多人参加此次活动。

为了引导公众“进门做客”,讲好“应化故事”,研究所精心设置“弘扬科学精神”“感悟趣味化学”“培养科学兴趣”“学习科学常识”等环节。中国科学院老科协科普报告团成员、中国科学院国家天文台原图书馆馆长郭红锋老师受邀为公众讲述了“中国天眼及其建造的故事”;在《创‘皂’未来》科学实验中,科研人员现场展示和原理讲解相结合,邀请来访师生共同制作肥皂,激发了大家的强烈兴趣;在《电池的奥秘》和《生活中的高分子材料》等科普报告中,科研人员通过视频讲解、互动问答等方式介绍了日常生活中“新能源、新材料”背后的科学原理与应用情况;在国家重点实验室参观环节,来访公众近距离参观了我所的最新科研成果,现场一度响起热烈掌声。

此次活动受到了长春市外国语实验学校、长春市第五十六中学师生的高度评价,激发了公众对我所的热切关注和对科普活动的参与热情。

2、为深入宣传党的二十大关于科技创新重大决策部署,大力弘扬科学家精神,5月25日长春应化所举办了“弘扬科学家精神 激发全社会创新活力”2024年度全国科技活动周系列活动。活动由长春应化所党委办公室主办,高分子物理与化学国家重点实验室、稀土资源利用国家重点实验室、电分析化学国家重点实验室、中国科学院青年创新促进会长春应用化学研究所小组联合参与。此次活动面向中小学生及家长开放,主要分为弘扬科学家精神示范基地参观、科技展馆参观、仪器平台参观和科普实验等环节。

在吴学周雕像广场,党委办公室张竞一老师详细介绍了长春应化所的建所发展历史和吴学周老先生的生平事迹,让公众深入了解研究所为科技创新事业做出的卓越贡献,也被以吴学周为代表的老一辈科学家精神所深深打动。

在高分子物理与化学国家重点实验室参观环节,宋新月老师首先向学生和家长介绍了一些常见的高分子材料在日常生活、医用、高科技领域等的应用,同时也展示了高分子国家重点实验室以学科发展与国家需求为导向布局的研究方向。随后实验老师带领大家参观了实验室仪器平台,并进行了扫描电镜下观察头发丝、傅里叶红外光谱仪分析衣服材质等小实验。吴凡老师通过扫描电子显微镜观察人体头发丝,向公众展示了电子显微镜下的神奇微观世界,精妙的微观图片让大家深刻感受到科学的魅力和震撼。参观人员与实验老师交流热烈,激发出浓厚的科研兴趣。

在稀土资源利用国家重点实验室展室参观环节,潘菁老师向公众介绍中国稀土矿产资源现状、稀土元素在生活生产中的作用以及国重室的科研成果。相关研究人员也在活动中分享研究成果和科技创新的最新进展,让大家了解到科技对社会发展的重要性,以及和日常生活的密切关联。

在电分析化学国家重点实验室,胡元老师带领公众参观了实验室展厅,并讲述了汪尔康、董绍俊两位院士的科研经历与实验室的发展历史和仪器研制历程,以及在科技创新中取得的成就;在科学小实验环节,刘辰老师展示了《我们的大脑是如何控制我们的》,有趣的生理电信号现象激发了小朋友们极大的学习兴趣,主动举手报名参与实验操作。

本次全国科技活动周系列活动的举办为公众走进科研院所搭建了良好的交流平台,为广大市民和青少年提供更加开放和多元化的科技交流平台,促进科技知识的传播和学习,将科学探索的兴趣与老一辈科学家的崇高精神扎根在中小学生的心中,营造了热爱科学、崇尚科学的良好社会氛围。未来我所将继续举办更多的科普类活动,激发更多公众的科技创新潜能,培养更多具备科技创新能力的人才,推动科技发展。

总之,科技活动周为促进科技创新和推动科技发展发挥了积极的作用,取得了一定的成效。希望在未来的科技活动周中,可以进一步扩大活动规模,丰富活动内容,吸引更多人参与,为科技创新和发展做出更大的贡献。

3、东北师范大学化学学院作为吉林省重要的科普基地之一,积极参与地方政府和协会的科学传播活动,保持对科学传播经费的稳定投入并适度增长。探索开拓与学校教育的合作,充分利用科研院所的丰富科技资源,为学生开展课外科学教育和校外科技活动提供场所和智力支撑。6月25日,化学学院2022级研究生于逸夫科技馆顺利举办“化”染夏色,美好如“漆”而至——非遗漆扇DIY体验活动。活动过程中,同学们学习了漆扇的历史,感受非遗文化独特魅力的同时也学习到了其中与化学有关的制作原理。此次活动实现“美育”与“德育”并重,关注“精神世界”与“现实世界”相融合,有效推动学生心理健康成长的良性发展,促进提升思政教育的针对性和实效性。

4、2024年7月8日上午,2024年吉林大学全国研究生暑期讲习班“高分子化学与物理”在中心校区无机-超分子楼二楼圆形报告厅举行开班仪式。中国科学院院士、吉林大学校长张希以“关于我国化学研究的一点思考”作开班专题讲座,并作为课程建设的责任专家讲授“高分子化学与物理”第一课。研究生院院长、超分子结构与材料国家重点实验室主任孙俊奇主持开班仪式。

什么是化学?当代化学的发展动态和趋势是什么?随着人工智能的发展,化学研究领域出现了哪些新范式?张希带领学员们站在高分子之外看高分子,从我国化学研究现状、当前存在的问题及倡导问题导向的研究等方面,分享关于我国化学研究的思考,通过提问的方式不断与现场学员进行互动。现场学员悉心静静聆听,踊跃举手回答问题、积极交流反馈。张希鼓励同学们要珍惜学习机会,打破常规,主动思考,在科研的道路上保持勤奋和耐心。

吉林大学2024年全国研究生暑期讲习班由研究生院主办,化学学院、超分子结构与材料国家重点实验室联合承办,主题为“高分子化学与物理”。教育部化学“101计划”《高分子化学与物理》核心课程建设团队教师代表,将利用一周时间试讲本门课程,为学员们带来多场学术盛宴,并广泛征集课程建设的意见和建议。本次讲习班的学员由来自全国40所高校和科研院所的125名学生和45名青年教师组成,将夯实学员化学理论基础,培养青年师资,是推动我国高分子教育的积极探索和有益尝试。

开班仪式上,中国科学技术大学化学与材料科学学院执行院长、教育部“101计划”《高分子化学与物理》核心课程负责人刘世勇,介绍课程建设总体思路和进展。吉林大学化学学院院长吕中元、党委书记马本华,授课老师代表和全体学员参加了开班仪式。

5、为深化全国优秀大学生对吉林大学化学学科的认识,吸引更多有志科研的青年学子来我院深造,吉林大学化学学院于2024年7月18—19日举办了“2024年全国优秀大学生夏令营”活动。本届夏令营秉承“开放交融,启迪心智”的理念,吸引了来自全国百所高校的600余名青年学子报名,其中的200余名同学脱颖而出,成为正式营员。本届夏令营采用线上直播与线下活动相结合的方式进行,线上直播环节通过吉林大学微信官方视频号、官方抖音平台向全国高校大学生开放,5万余人次在线上观看了夏令营直播。

7月18日上午,夏令营正式开营。化学会副理事长(秘书长)、化学学院院长吕中元代表学院向全体营员和线上观众致以诚挚的欢迎,并介绍了本届夏令营的整体安排。化学学院副院长李乙向同学们介绍了学院在研究生招生和培养等方面的政策与特色优势;王洋、张文科、赵成吉、朱有亮等四位教授分别介绍了无机合成与制备化学国家重点实验室、超分子结构与材料国家重点实验室、特种工程塑料教育部工程研究中心及理论化学研究所的科研情况。化学学院党委书记马本华出席了开营仪式。

18日下午,营员们参观了化学学院的国家级科研平台和特色课题组,近距离感受了化学研究的魅力和吉大化学深厚的学术底蕴。本届夏令营还特别安排了师兄师姐交流冷餐会及校园漫游环节,营员们不仅近距离感受到吉大化学研究生的学术热情和青春活力,也收获了宝贵的研究生学习和生活经验。

7月18日晚至7月19日上午,由100余名化学学院研究生导师组成的15个导师组以线下及线上会议的形式,通过ppt展讲、视频播放、自由讨论等多种形式与营员互动交流,使同学们进一步感受到了吉大化学雄厚的科研实力,营员们对心仪课题组的研究方向也有了更加深入的了解。

7月19日下午,导师组对营员进行了集中考核,本届夏令营正式落下帷幕。218名优秀大学生获评为优秀营员。本届夏令营的成功举办,拉开了我院2025年研究生招生工作的序幕,学院将在后续工作中继续做好招生宣传、保障、组织、监督等工作,吸引更多有志科研的青年学子来吉林大学化学学院读研深造。

6、9月24日上午,长春市朝阳区“应化科普广场”揭牌仪式暨科普宣传活动在桂林街道辖区应化所广场隆重举行。

“应化科普广场”是由中国科学院长春应用化学研究所、省市区科学技术协会和桂林街道办事处共同打造,融汇了科普知识问答、科普文明宣传,以及长春应化所的历史沿革和科研成果,为广大市民提供一个学习科学知识、感受科技魅力的新场所。这里将成为科学普及的前沿阵地,通过丰富多彩的展示和互动活动,激发人们对科学的兴趣和热爱。

揭牌仪式现场,气氛热烈而庄重。中国科学院长春应用化学研究副所长刘俊、长春市朝阳区副区长孙娜、吉林省科学技术协会一级巡视员穆晓东三位领导依次上台为揭牌仪式致辞。领导们在致辞中强调了科普工作的重要性,指出科普广场的建成将为提升市民科学素养、推动科技创新发挥积极作用。随后,与会领导上台,共同为应化科普广场揭牌,标志着朝阳区科普工作又迈上了一个新的台阶。

揭牌仪式在西康路东社区西康万佳艺术团带来的歌伴舞——《欢聚一堂》中落下帷幕。为让大家更好地了解科普知识,活动现场还为大家准备了丰富多彩的科普宣传活动。活动邀请了朝阳区医院以及辖区大医府、春城佳美口腔、慈铭体检等医疗机构开展义诊服务,同时联合辖区工商所、派出所、应化所等驻街单位,在现场设立宣传展台,开展市场监管服务、金融反诈宣传、科学实验用具展示、科普创作展示等活动,让大家在轻松愉快的氛围中学习科普知识。

未来,科普广场将定期举办各类科普讲座、科技展览和科普活动,邀请专家学者为市民答疑解惑,让科学走进千家万户。同时,也将积极与学校、社区等合作,开展科普进校园、进社区等活动,扩大科普的覆盖面和影响力。相信在各方的共同努力下,应化科普广场将成为城市的一张亮丽名片,为推动科学普及和科技创新做出更大的贡献。

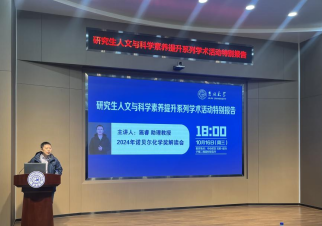

7、2024年10月16日晚,由吉林大学研究生院、化学学院共同主办的研究生人文与科学素养提升系列学术活动特别报告“2024年诺贝尔化学奖解读会”在无机-超分子楼二楼圆形报告厅成功举办。本次报告邀请了吉林大学鼎新学者博士后、吉林大学化学学院助理教授施睿为师生们详细解读了2024年诺贝尔化学奖的获奖背景,以及AI在化学领域内掀起的革命性变化。报告由化学学院李乙教授主持。

施睿老师为广大师生详细解读了本届诺贝尔化学奖所涉及的计算蛋白质设计与蛋白质结构预测领域的成就。施老师首先说明了该领域研究问题的起源,蛋白质是生命的基石,其功能与结构的关系长久以来被广泛研究。施老师介绍了历史上各个蛋白结构解析的方法,详细剖析了各自的优势与劣势,从时间线上串联起计算蛋白质设计与蛋白质结构预测的研究现状。

随后施老师着眼当下,详细阐述诺贝尔化学奖为当今化学界带来的革命性应用,如在药物开发上显著节约了研究者的精力与时间,并基于奖项得主使用的人工智能(AI)模型,为同学们讲解AI领域基本概念。通过分子特征表达、分子模式识别等方面的介绍,顺利将化学知识与计算机技术有机结合。

最后,施老师通过展示AI For Science领域不断上升的研究热度,对研究领域未来发展进行展望。分析AI模型计算过程与化学动力学体系的相似度,指明多个未来可依赖AI解决的化学问题,如电池材料制造和超分子组装等,并点明化学家们在使用AI工具时应当注意的数个关键问题。

在交流互动环节,施老师围绕在场师生提出的问题进行深入探讨。同学们积极提出疑问,既有具体的科研工具、技术细节交流,也有宏观的领域研究前景与热点前沿方向的讨论。施老师一一耐心解答,为在场师生带来许多启发。

8、11月22日,吉林省化学会分析化学委员会秘书、中国科学院长春应用化学研究所《分析化学》期刊执行主编杨帆研究员,参加了吉林省新材料工匠学院“送教下基层”培训班”,为吉林市化纤集团和航空维修公司的员工作了科技论文写作的讲座。

9、延边大学为充分融合学校理论知识教育和校外实践教学基地双方的优势,全面推进实践教学工作,提高实践教学质量,发挥专业教育为社会、行业服务的功能,培养大学生的科技创新精神、社会服务意识和实践能力,发挥化学实验教学示范中心的辐射示范作用,2024年组织化学系本科生到当地小学进行公益科普推普教育,共计580课时,总志愿服务时间长达1800小时,提升青少年的科学文化素养,为延边发展积蓄不竭动力。

在“返家乡”“跟着总书记脚步看吉林”等社会实践中大放异彩,化学系本科生积极参与三下乡社会实践活动,在2024年吉林省内三下乡社会实践活动中,跟随总书记的脚步走过了吉林省的各个地方,感悟着大美吉林、粮仓吉林、产业吉林与红色吉林;赴延安专项实践活动,走进革命圣地延安,亲身实践,重温史诗,学习延安红色革命精神,汲取党史攻坚克难的智慧力量;同时在延安,支部青年也对延安当地的双职工子女进行了科普推普教育,促进圣地延安的经济发展,并且化学共青团支部获得“优秀实践团队”荣誉称号。理学院“以爱之名 为党发声”乡村振兴实践团以项目--《会滑雪的小冻梨》代表学校参赛,荣获第七届中国青年志愿服务项目大赛铜奖。

10、长春理工大学化学与环境工程学院组织参加第十三届全国大学生化学实验竞赛(吉林省赛区)和第五届“微瑞杯”全国大学生化学实验创新设计大赛。在全校范围内进行了广泛的宣传和动员,吸引了来自不同专业,不同年级的70余名学生报名参加初选。经过笔试和面试两轮筛选,最终确定了6名具有较强理论基础和实验操作能力的学生组成代表队。我们对学生进行了为期两个月的集中训练。培训内容包括基础化学理论复习、高级实验技能操作、实验设计与优化、数据处理及分析等方面。特别是在实验技能方面,我们模拟了竞赛可能出现的各种实验场景,让学生在实际操作中熟悉流程、掌握技巧。还安排了多场模拟竞赛,以检验学生的实战能力和心理承受能力。通过这些模拟赛,学生们不仅巩固了所学知识,还学会了如何在紧张的竞赛环境下保持冷静,有效应对突发情况。

在本次全国大学生化学实验竞赛吉林省赛区的激烈角逐中,我校代表队取得了显著的成绩。黄政清同学获得省级二等奖,任学斌、李岚栖、解志成、贡颢然同学获得省级三等奖。这一成绩不仅为学校赢得了荣誉,也为队员们的个人简历增添了亮点。

11、2024年6月19日,白城师范学院科学技术协会举办“科普助双减,创新向未来”研学活动之三——智启未来科普行研学活动,物理与电子信息学院、化学学院、土木工程学院、白城市第三中学师生代表及学校相关负责人等50余人参加活动。

在老师和志愿者的带领下,白城市第三中学师生们分成三组先后来到白城师范学院虚拟仿真实验教学中心、物理与电子信息学院和化学学院,在参观物理与电子信息学院教法实验室时,同学们亲自动手感受到了物理实验的神奇与物理实验的魅力。在了解物理知识的同时培养了同学们的物理思维和实践能力。

在参观化学学院基础化学实验室时,同学们深入了解了化学学科的实验环境和基础研究内容,并亲自动手参与了水中花园的制作,激发学生们对化学知识的探索兴趣,提升学生们对化学科学的认知水平。

在体验虚拟仿真实验时,同学们接触到先进的技术手段,感受到科技在教育和研究中的重要作用,培养了他们对科技创新的敏感度和适应能力,同时也能在虚拟环境中安全地进行各种实验操作,拓展实验的可能性和边界。同学们纷纷表示,本次研学活动,不仅学到了丰富的知识,更加直观地感受到了科学技术对经济社会发展的巨大推动作用。

本次研学活动,不仅是一次知识的盛宴,更是一次心灵的洗礼。让青少年更好地熟悉科学知识,激发和保护青少年对科学的好奇心和求知欲,在培养科学精神和实践创新能力等方面具有实际意义。

12、医学化学交叉委员会深知科普工作对于提升公众科学素养以及促进医学化学交叉领域社会认知的重要性。本年度开展了形式多样的科普宣传活动,如走进社区举办健康与化学科普展览,向居民们介绍日常生活中的化学与健康知识,如食品添加剂的化学原理与安全使用、常见疾病与环境化学因素的关系等;利用新媒体平台发布科普文章和视频,内容涵盖了医学化学交叉领域的前沿研究成果解读、常见疾病的化学预防与治疗方法等,有效提高了公众对医学化学交叉学科的关注度和兴趣,增强了公众的健康意识和科学素养。

四、组织好中国化学奥林匹克竞赛活动,普及化学知识,早期发现和培养化学学科优秀人才

在中国化学会的统一部署,吉林省科协青少中心的领导和监督下,在吉林省化学竞赛工作委员会委员及省内各学校的积极配合、大力支持下,圆满地完成了2024年度化学竞赛组织工作。

1、2024年4月21日,吉林省高中学生化学选拔赛在全省各地区(学校)统一进行。选拔赛组织、考务工作由吉林省各地区竞赛委员、各学校竞赛负责人负责组织实施。选拔赛试题由吉林省化学会提供。全省95所学校,8160名学生参加了本年度选拔赛。各地区按每所学校参赛总人数的26%比例进行选拔,选出2201人参加全国初赛。

2、2024年9月1日,在吉林省化学竞赛工作委员会的组织安排下,在吉林省科协青少中心的指导和全程监督下,第38届中国化学奥林匹克(吉林赛区)初赛活动分别在长春市十一高中、吉林市第一中学和四平市第一高级中学3个考点顺利进行。全省2201名学生参加了2024年第38届中国化学奥林匹克初赛(吉林赛区)比赛。9月7—9日,组织教师和学生进行试卷评阅工作。评阅工作采用计算机匿名评阅的方式进行。9月10~11日,学会组织各学校进行查分、复核工作。9月12日顺利完成了复查和上报工作。经中国化学会评定,吉林省共有320名学生获奖,60人获一等奖、88人获二等奖、172人获三等奖。有128名指导教师获得“第38届中国化奥林匹克(初赛)优秀指导教师奖”;29名竞赛组织工作者获得“第38届中国化奥林匹克(初赛)优秀组织工作奖”。

3、根据中国化学会分配各省代表队名额比例,20名选手组成了吉林省代表队。2024年10月25日~30日,学会组织代表队选手参加了在广州举办的第38届中国化学奥林匹克(决赛)。经过两场理论考试和一场实验考试选拔,吉林省代表队20名选手取得了优异成绩,8人获得金牌、4人获得银牌、8人获得铜牌。其中,东北师范大学附属中学的陈知谦同学进入国家集训队。我省代表队获金牌人数最多,荣获了团体奖第一名。

本年度,吉林省化学会竞赛工作委员会,还组织了化学专家、学者走入吉林省各地区(四平市第一中学、吉林市第一中学、梅河口市第五中学、长春市十一高中等)多所高中校园,为学生们进行了化学学科竞赛指导和讲座,目的是鼓励青少年接触化学前沿发展,了解化学对科学技术、社会经济和人民生活的意义,激发学习化学的兴趣爱好和创造精神,改进学习方法并增强学习能力,做好化学人才的早期培养。学会将继续加强与各学校的合作,扩大竞赛影响力;完善竞赛机制,确保公平、公正;为培养更多优秀的化学人才和化学竞赛事业的持续健康发展贡献了力量。

五、建章建制,强化学会组织自身建设,着力把学会建成政治型、学习型、民主型现代化的科技社团。

学会的组织建设是学会生存发展的基础,是学会的源动力,是学会成败的关键所在。化学会组织机构健全,理事会员单位21个,个人会员1896人。

为加强学会自身建设,强化学会服务功能、更好地适应新形势下党和政府对科技社团的新要求,学会对各项管理制度、管理办法进行整理、补充和完善,做到有章可循,按章办事。

为了更好地扩大省化学会的影响力,学会不断更新网站内容,通过网站传递了学会、理事单位实用信息等,加强了与理事(会员)单位的信息交流。对学会相关活动进行宣传预告和活动内容报道,为广大科技工作者提供信息交流的平台,促进吉林省化学会的发展,提高化学会的工作效率。

2024年在理事长的领导下,在全体理事、监事会成员的大力支持和配合下,学会召开多次理事长工作会议、常务理事会议。利用以上工作会议,大家面对面交流,畅所欲言,分享和研讨问题,更好的为学会工作出谋划策,促进学会的快速发展。学会以通讯会议方式召开了第十一届理事会第四次理事会议,会议通过了《吉林省化学会2023年度工作总结》《吉林省化学会2023年度财务情况》《吉林省化学会2023年度监事会工作报告》《2024年吉林省化学会、理事单位、专业(工作)委员会工作要点》等议题。

学会多功能党小组积极组织学习,全面提升党员素质:2024年通过组织理事会委员上党课和组织理事会委员参观革命圣地等形式,积极开展工作:

(1)强化理论学习,提升党员素质

党小组以上党课形式组织部分理事会委员集中开展专题学习,重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神和党章党规等,党员参与率达到较高水平。

(2)缅怀革命先驱,强化党员责任意识

党小组组织部分理事会委员拜访中国共产党第一次全国代表大会会址,通过参观学习使参加者更加牢记初心,增强了使命感。

通过上述活动,党员思想政治素质显著提升,政治觉悟和党性修养进一步增强。党小组的组织力量也得到增强,党建工作水平得到全面提升。

学会能按时完成吉林省民政厅和吉林省科协下发的各项任务。如:按时完成社团年检工作;按时填报年度工作统计年报、工作总结及工作计划及各项报表等;按吉林省科协要求,学会还承接了第八批“吉林省青年人才托举工程”项目推荐工作。根据学会制定的管理办法进行遴选推荐青年人才。由各理事单位举荐候选人,经学会常务理事会对候选人进行评审遴选,推荐刘迪、李明阳申报了第八批“吉林省青年人才托举工程”项目的工作。

六、学会运行体会与经验及不足

1、学会团结理事单位,以东北振兴为契机,依托省内化学领域国家重点实验室等科研机构,突出集智攻关、团结协作的工作作风。

2、学会积极与各理事单位和其他省兄弟学会开展交流与合作,提升吉林省化学会的影响力。

3、搭建学术交流平台,开展品牌性学术活动和人才培养活动,大力培养青年拔尖人才。

4、参与科普教育和宣传方面的活动,开展丰富多彩的科普活动,通过不同方式向社会公众展示创新成果,普及科学知识,弘扬科学精神,传播科学思想和科学方法,提高公众对化学科学的认识和兴趣。

回顾2024年的工作,学会在全体成员的共同努力下,虽然取得了一些成绩。但还存在一些不足。如各理事单位、专业(工作)委员会开展学术、科普等活动不平衡;为广大科技工作者服务意识和能力有待进一步加强提高,各项基础工作还需进一步夯实。在今后工作中要高度重视,力争加以改进行解决。

七、学会今后工作展望

1、继续加强党建工作:

(1)加强理论学习:制定更加系统的学习计划,组织党员集中学习和自主学习相结合,推动理论学习与实际工作紧密结合。

(2)加强作风建设:开展常态化的廉政教育,定期组织党员开展警示教育,确保党员在执行党的决策部署时不打折扣。

(3)创新党建活动形式:丰富组织生活的内容,除常规会议形式外,增加参观红色教育基地、观看主题影片、举办知识竞赛等活动,增强党员参与的积极性和主动性。

2、加强学术交流与合作:举办高水平的学术会议、研讨会和讨论,为化学领域的专家学者搭建一个交流和合作的平台。拓宽学术视野,提升学会的影响力。与国内外化学组织建立合作关系,共同举办会议。

3、加强人才培养:我们将秉承“甘为人梯、奖掖后学”的宗旨,致力于推动化学学科的发展,培养更多的化学人才。

4、积极开展科普教育活动,如科普讲座、展览和竞赛等,向公众普及化学知识,提高公众对化学的认识和理解。同时,加强与中小学的合作,推动化学教育在基础教育中的合作,为培养未来的化学会和打下坚实的基础。

5、学会自身建设与管理完善:不断完善学会的管理制度和运行机制,提高决策效率和执行力。加强对理事单位及会员的服务和支持,增强凝聚力,推动学会的持续健康发展。加强信息化建设,利用现代信息技术手段,提升学会的工作效率和信息化水平。

综上所述,我们今后将共同继续努力做好各项工作,为化学领域的学术交流、科研创新、人才培养、科普教育以及学会自身的健康发展做出更大的贡献。